![]()

- はじめに

- 第1章 「余震情報パニック」から始まった筆者らのメディア効果研究

- 第2章 「火星からの侵入」事件の調査と再評価

- 第3章 マートン「大衆説得」

- 第4章 「24時間テレビ」の効果分析(三上, 1987)

- 第5章 限定効果論を代表する3つの研究

- 第6章 「利用と満足」研究の展開:能動的オーディエンス像の検証

- 第7章 マスメディアの現実構成機能

- 第8章 培養理論

- 第9章 マスメディアの議題設定機能

- 第10章 沈黙の螺旋理論

- 第11章 選択的接触仮説

- 第12章 フレーミング効果

はじめに

本論文の目的は、過去50年にわたる研究生活を振り返り、特にメディア効果論に関わる実証的研究に、私自身がどのような問題意識をもって取り組んできたかという視点から回顧的に総括することにある。私自身は特定のメディア効果論だけを専門的に研究してきたわけではなく、複数のメディア効果論の研究に積極的に関わり、日本におけるメディア効果論の発展に一定の貢献をすることができたのではないかと考えている。

以下の総括的議論は、実証的コミュニケーション研究としての「メディア効果論」の包括的なレビューを試みたものである。欧米での研究を中心としつつも、これまで1箇所にまとめて論じられることのなかった日本での実証的メディア効果論をできるだけ幅広く紹介することに努めた。足りないところ、記述の間違いなどご指摘をいただければ、随時、加筆修正を加えていきたいと思う。

本サイトはいまだ制作途上にあり、完成は2025年6月の予定です。

追加執筆予定のコンテンツ

第3部 続・メディア効果論

- 第10章 沈黙の螺旋理論

- 第11章 選択的接触仮説

- 第12章 フレーミング効果

- 第13章 プライミング効果

- 第14章 精緻化見込み、情報処理モデル

- 第15章 第三者効果

- 第16章 ニュースの流れ研究

- 第17章 流言、フェイクニュースの心理学

- 第18章 普及理論

- 第19章 知識ギャップ仮説

- 第20章 プロパガンダ、大衆文化論

なお、本稿は、2024年12月7日および2025年2月15日に東京大学情報学環大学院関谷直也ゼミで行われた勉強会のために準備したものです。本ページの内容を無断で複製、転載されることは固くお断りいたします。リンクによる引用はご自由にどうぞ。

著者:三上俊治(東洋大学名誉教授)

メディア・コミュニケーション論、社会心理学

第1部 強力効果論 VS 限定効果論

メディア効果論は、その最初から、「認知面の効果」「行動面の効果」という2つの軸で展開していたことに注目する必要がある。その出発点はリップマンの「世論」とキャントリルの「火星からの侵入」に見出される。すなわち、認知面では「擬似環境」(環境イメージの形成、小文字の世論)「ステレオタイプ」、行動面では「大文字の世論」「プロパガンダ」「パニック」という視点から論じられていた。

ただし、リップマンに欠けていた視点が一つあった。それは、オーディエンス(大衆)が本来持つ「情報リテラシー」である。そのことをデューイは同時代にあって鋭く批判していた。また、「火星人襲来パニック」を研究したHerzogが、いち早く「批判能力」の発揮という視点から証明した。現在では、フェイクニュースに対する「情報リテラシー」の必要性という形で、多くの研究者が指摘するところである。「認知バイアス」の検知と克服においても、情報リテラシーが重要な役割を発揮するであろう。

もう一つ大切な視点は、メディア効果論の歴史の中で、それぞれの創始者が「どのような思い」で新しい理論をつくりあげたのか、という背景や経歴を常に考えてみるということである。例えば、リップマンの場合は、ジャーナリストやPR専門家としての活動、経歴、背景を知ること、LazarsfeldやHerzogの場合は、実証的な社会調査の手法を開発、推進したという経歴である。Gerbnerもまた、ジャーナリストという経歴を経て、培養理論を構想したという経歴があった。

メディア効果論の歴史的展開は、それぞれの理論が登場する「時代背景」「メディア環境」「研究者の経歴」という3つの大きな背景から必然的に生まれたことを忘れてはならない。

第1章 「余震情報パニック」から始まった筆者らのメディア効果研究

筆者にとってのメディア効果論研究は、1978年1月18日に起こった「余震情報パニック」事件に始まったと言ってもいいだろう。1月19日の朝、満員の小田急線に乗っていた私は、読売新聞朝刊1面の「余震情報でパニック」という大見出しを見てびっくりし、「これこそ私が今研究すべきテーマだ」と直感した。早速、新聞研の大学院同級生の水野博介さん(現・埼玉大学名誉教授)と連絡をとり、一緒に研究することで合意した。すぐに、地震予知研究会代表の岡部慶三教授の研究室に行き、ぜひ研究会として調査研究したいと申し出たのだった。

一方、水野さんの証言によれば、1月19日の朝、彼もまた「余震情報パニック」の新聞記事を読んで、とっさにこの問題について調査研究すべきだと考え、筆者を誘って岡部先生の元に行ったということである。このあたりの事実関係は、すでに50年近く前のことなので、どちらの記憶が正しかったかを検証することは難しい。おそらく、ほぼ同時に、「余震情報パニック」の現地調査を思いついたというのが正確だろうと思う。ただ、二人の間で研究動機に若干の違いがあった。私が「パニック」の有無について調べたいと思ったのに対し、水野さんは、修士論文で「認知的不協和理論」をテーマとして研究し、その関係で「災害と流言」について詳しく調べたいと考えたのである。静岡県で起こった「余震情報パニック」は、その両方の条件を満たす事例だったのである。

二人の若手研究者の調査提案に対し、岡部教授は全面的に賛同してくださり、「調査費用についてはオレに任せておけ」とおっしゃり、こうして、新聞研究所チームによる余震情報調査プロジェクト(「地震と情報」研究班)がスタートしたのだった。

ちょうど同じ頃、民間シンクタンクの未来工学研究所でも、吉井博明主任研究員をリーダーとして、静岡県協力の下、余震情報調査研究の準備が進められていた。そこで、両者がバッティングすることは好ましくないと言うことで、両者の間で研究の調整が行われ、筆者ら新聞研のチームが未来研の調査員として協力する代わりに、静岡県沼津市、下田市における新聞研の調査研究は東大新聞研チームが独自に実施、発表することになった。このような分業の結果、静岡県の発表した余震情報がどのようなルートを経て「地震予知情報ないし警報」という流言に変容していったのか、という「地震警報流言」調査の全容は未来研が発表し、余震情報に対する住民の反応を中心とする調査結果は、新聞研が独自に発表することになったのである。

メディア効果論に関わる実証研究は、新聞研チームの沼津調査、下田調査において実施されることになり、これが実際にはメディア効果論の領域で大きな成果を生むことになったのである。

当初は、新聞で大きく報道されたこともあり、「余震情報によって住民の間に大きなパニックが起こった」と信じられていた。しかし、我々が行った調査の結果、実際にはパニックはほとんど起こっていなかったことが明らかになった。また、キャントリルが「火星からの侵入」で明らかにした、住民の「批判能力」(情報確認行動)が余震情報パニックでもはっきりと確認された。これは、メディアの「強力効果」という神話を根本から突き崩すものであった。

以下、「余震情報パニック」沼津調査、下田調査で明らかになったことを述べる。

1. 余震情報発表、伝達の経緯

1978年1月14日に伊豆大島近海地震(M7.0)が発生したが、その4日後の1月18日に、静岡県災害対策本部より、最悪の場合、M6程度の余震が起きる可能性があるという「余震情報」が発表された。この余震情報は、同日1時30分に、災害対策本部より防災行政無線を通じて、県下市町村に伝えられた。また、午後1時40分には災害対策本部長の山本県知事が記者会見して余震情報を発表し、静岡放送(SBS)では午後2時17分に、テレビとラジオでニュース速報を流した。さらに、午後2時頃に、静岡県災害対策本部より県消防防災課を経由して、プロパンガス協会など民間事業者団体の電話連絡網を通じて、余震情報が県の全域に伝えられた。このうち、事業者団体のルートから伝えられた余震情報は、伝達過程で「2〜4時間以内に震度6の大地震が起きる」などの「地震予知情報」ないし「地震警報」の流言となって、わずか数時間のうちに一般住民の間に広がることになった。

2. 「余震情報パニック」報道の実態

翌1月19日、主要全国紙と地元静岡県の新聞は、いっせいに「余震情報でパニックが生じた」と報じた。例えば、読売新聞は朝刊の1面トップで「余震情報」でパニック / テレビ速報→デマ走る / 住民が避難騒ぎ、という見出しで次のように伝えた。

(1978年1月19日『読売新聞』朝刊1面)

(1978年1月19日『朝日新聞』朝刊社会面)

読売新聞は、朝刊の1面トップで次のような記事を掲載した。

「余震情報」が地元民間放送のテレビのテロップや関係市町村の広報車、有線放送で流されたため、住民の不安心理が増幅され、「2時間以内に大地震が起きる」というデマ津波となって広がり、県や各市町村の災害対策本部や警察に問い合わせの電話が殺到、被災地の河津町などでは住民が一斉に外へ飛び出して避難するというパニック状態となった。騒ぎは夕方には収まったが、「余震情報」でパニックが起きたのは、初めてである。

また23面には、次のような関連記事を掲載した。

18日午後、静岡県災害対策本部が流した「余震情報」は、地震におびえていた地元の伊豆半島中南部ばかりか、県内の他市町村の住民まで騒ぎに巻き込んだ。県の災害対策本部、県警本部、国鉄静岡鉄道管理局は、すさまじい問い合わせの電話ラッシュ。被災地の河津町では家財道具を持ってどっと避難するなど、初の余震情報が不安と誤解をからませて、巨大なパニックに膨れ上がった。

河津町谷津、峰地区などでは、住民が家財道具を自動車に積んで広場やたんぼに避難、下田信用金庫河津支店では、午後2時過ぎ閉店した。町の中央にあるスーパーは、客も店員も避難して、店内はもぬけのカラ。ほとんどの住民が家を飛び出して毛布や食糧を手に右往左往するばかり。

他の新聞も似たり寄ったりで、余震情報が住民の間にパニックを引き起こしたという内容の記事がほとんどだった。こうした報道は、約40年前にアメリカでオーソン・ウェルズ演出によるラジオ・ドラマが「火星人来襲 (Invasion from Mars)」という虚報となって全米をパニック状態に陥れたと報じられた事件を彷彿とさせるものであった。筆者が思い浮かべたのもこの出来事であり、ぜひ調査したいと考えた理由も、その共通性にあったのである。

3. 沼津、下田市民調査の概要

沼津と下田を調査対象地にしたのは、未来工学研究所との間で取り決めた役割分担の結果であり、それ以上の意味はない。

調査方法:

1. 1978年1月に実施した世帯留置調査

| 沼津市 | 下田市 | |

|---|---|---|

| 調査方法 | 調査票個別配布 | 郵送回収 |

| 調査対象 | 香貫地区の200世帯 | 旧市街地区の300世帯 |

| 調査票配布時期 | 1978年1月24日 | 1978年1月23日 |

| 調査票回収数 | 97 | 162 |

| 回収率 | 48.5% | 54.0% |

2. 1978年2月に実施した個人面接調査

| 調査時期 | 1978年2月10日〜19日 |

|---|---|

| 調査対象者 | 沼津市香貫地区の5自治会区に在住する全世帯の主婦またはそれに準ずる者714名 |

| 調査方法 | 個人面接法 |

| 有効回収数 | 520(回収率72.8%) |

4. パニック反応の有無

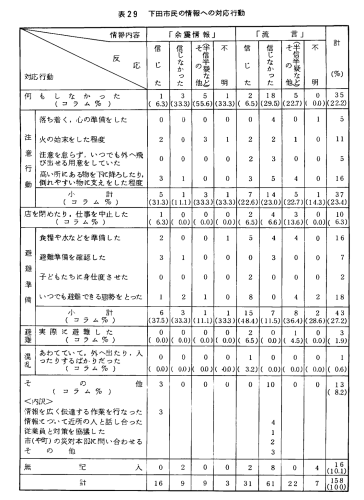

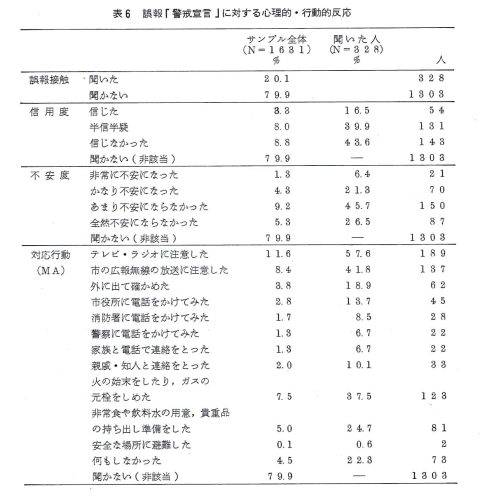

「余震情報パニック」騒ぎがあった直後に沼津市及び下田市で実施した住民調査の結果は、マスコミ各社の報道とは全く異なるものであった。筆者らの調査チームが事件直後に、静岡県に入って、住民への聞き取り調査を行った結果を見ると、当日、情報を聞いてパニック状態に陥ったことを示す事例はほとんど見つからなかった。また、余震情報や地震予知流言に接触した住民の対応行動についてアンケート調査を実施したところ、「パニック」状態に陥って、適切な対応行動がとれなかったと思われる「混乱(状態)」にあった人は、下田と沼津でそれぞれ1人いたにすぎないことがわかった。多くの人は、「食料や水などを準備した」など避難準備をしたという程度にとどまっていた。実際に避難したという人も、下田で3人いただけだった。このように、行動レベルでパニックやそれに近い極端な行動をとった人はほとんどいなかった。これらは、社会学者N.スメルサーの定義する「ヒステリー的信念に基づく集合的逃走」とは程遠いものだった。

第2章 「火星からの侵入」事件の調査と再評価

1. 事件の概要

「余震情報パニック」報道で想起した40年前の「火星人襲来パニック」は、マスコミの「強大効果」の証拠として、メディア効果論において、しばしば言及されてきた。

1938年10月30日(日)午後8時、アメリカ3大ネットワークの一つ、CBSラジオでは、毎週恒例の「マーキュリー劇場」の放送が始まった。今回は、H.G.Wells原作の『宇宙戦争』(The War of the Worlds)のラジオドラマ脚色版を取り上げることになっていた。 しかし、この脚色は、ハロウィーン前夜にふさわしい、一風変わったストーリーに仕立てられていた。通常の番組にみせかけて、音楽や天気予報を流している間に、「臨時ニュース」を流し、あたかも火星人が地球に来襲し、アメリカ中心部に攻め込んできたかのような、実況中継を繰り返し流すという趣向のドラマだったのである。 主演および演出を務めたのは、当時23歳、売りだし中の若きオーソン・ウェルズ(Orson Welles)であった。

番組の冒頭、ウェルズはおごそかな口調で次のようなセリフから始めた。「20世紀前半の今日、われわれの世界は人類よりも頭脳明晰な生命から監視されているのです」(We know now that in the early years of the twentieth century this world was being watched closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own.)。続いて、ドラマが始まるのだが、それは通常のラジオ番組のような雰囲気であった。天気予報が読み上げられたあと、アナウンサーが「それではみなさんをニューヨークのダウンタウンにあるホテル・パークプラザのメリディアン・ルームにご案内します。Ramon Raquelloと彼のオーケストラをお楽しみいただきましょう」と語りかけた。 しばらく後、通常の番組とは違った臨時ニュースが挿入された。「みなさん、ここでダンス音楽を中断して、「インターコンチネンタルラジオニュース(Intercontinental Radio News)からの臨時ニュースをお伝えします。8時20分前、イリノイ州シカゴにあるジェニングス山天文台のファレル教授が、火星で高温ガスが連続的に爆発しているとのレポートを発表しました」。このあと、番組はもとのダンス音楽の演奏に戻った。 その後、音楽はしばしば臨時ニュースによって中断されるようになり、火星の異常現象についての最新情報が次々と放送された。ニュースレポートは、プリンストン天文台に移り、「カール・フィリップ記者」が「リチャード・ピアソン教授」と、不可思議な天文学上の異常現象について語り合った。通常番組に戻ってからしばらくして、再び「インターコンチネンタルラジオニュース」が入り、アナウンサーがこう告げた。「みなさん、最新ニュースをお伝えします。午後8時50分、ニュージャージー州トレントンから22キロ離れたグローヴァーズミル(Grover's Mill)近郊の農場に、隕石と思われる巨大な燃える物体が落下しました。・・・」(Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News. Toronto, Canada: Professor Morse of Macmillan University reports observing a total of three explosions on the planet Mars, between the hours of 7:45 p.m. and 9:20 p.m., eastern standard time. This confirms earlier reports received from American observatories. Now, nearer home, comes a special announcement from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge, flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grovers Mill, New Jersey, twenty-two miles from Trenton) 再び通常の音楽が続いたあと、隕石墜落現場からの臨時ニュースが入ってきた。「隕石」と思われた物体は、「金属製の円筒型物体」と分かり、アナウンサーは、この金属物体から巨大な足が伸び、中から火星人と思われる異様な生物が現れ、光線銃から火炎放射を浴びせ始め、これに抵抗する人々を殺戮する様子を、効果音などを使って、緊迫感をもって伝えた。さらに、グローヴァーズミルの現場(ウィルマス農場)付近で、州兵6名を含む少なくとも40名が死亡したと伝え、さらなる惨事を次々に伝え続けた。「臨時ニュース」はますますエスカレートしていった。現場のアナウンサーは、ついに火星人の来襲を告げる。

火星からの侵入者は、次第にニューヨークへと向かい、多数の金属円筒型兵器が地上に落下し、米軍の攻撃を退けて、ニュージャージーだけではなく、バッファローやシカゴ、セントルイスなどにも進攻していることが報告された。火星人と州兵の激しい戦闘状況が、刻々と緊迫感をもって伝えられた。 この頃には、番組をドラマではなく、実際の臨時ニュースと勘違いした少なからぬリスナーが、これに驚き、車で避難したり、なかには自殺をはかった者もいたという。この放送の反響について、のちに詳しい実態調査を行ったキャントリルは、次のように表現している。

この放送が終了するずっと前から、合衆国中の人びとは、狂ったように祈ったり、泣き叫んだり、火星人による死から逃れようと逃げ惑ったりしていた。ある者は愛する者を救おうと駆け出し、ある人びとは電話で別れを告げたり、危険を知らせたりしていた。近所の人びとに知らせたり、新聞社や放送局から情報を得ようとしたり、救急車や警察のクルマを呼んだりしていた人びともあった。少なくとも6百万人がこの報道を聞き、そのなかで少なくとも百万人がおびえたり、不安に陥ったりしていた。(『火星からの侵入』邦訳47ページ)

LONG before the broadcast had ended, people all over the United States were praying, crying, fleeing frantically to escape death from the Mar-tians. Some ran to rescue loved ones. Others telephoned farewells or warnings, hurried to inform neighbors, sought information from newspapers or radio stations, summoned ambulances and police cars. At least six million people heard the broadcast. At least a million of them were frightened or disturbed. (The Invasion from Mars, p.47)

しかし、キャントリルによるこの表現は、かなり誇張したもので、ラジオドラマの及ぼした影響は、後述するように、パニックとはかけ離れたものだった。詳しくは、三上(2017)、佐藤 (2019)などを参考のこと。

-

-

「火星からの侵入:パニックの社会心理学」再考 - AIシニアのブログ

今年も、ハロウィーンが近づいてきました。今から81年前のハロウィーン前夜にアメリカで起こった「パニック」騒ぎについての考察です。この記事は、2014年11月8日に、「メディア・リサーチ」ブログに掲載し

続きを見る

The original ‘fake news’? ‘War of the Worlds’ at 80 USA Today (YouTube)

2. 新聞による「パニック」報道

翌日(10月31日)の新聞各紙は、CBSラジオドラマが引き起こした「パニック」について、センセーショナルに報道した。

たとえば、『ニューヨーク・タイムズ』紙は、翌日の朝刊で、「Radio Listeners in Panic,Taking War Drama as Fact (ラジオ聴取者がパニックに:戦争ドラマを事実と勘違いして)」と題して、1面で大きく伝えた。

「昨夜午後8時15分から9時30分の間に、H.G.WellesのSF小説『宇宙戦争』のドラマ化が放送されたとき、何千人ものラジオ聴取者がマス・ヒステリー状態に陥った。何千人もの人々が、侵略した火星人との宇宙間戦争に巻き込まれ、彼らのまき散らす致死性ガスでニュージャージー州とニューヨークを破壊しつくしていると信じた。 家庭を混乱に陥れ、宗教礼拝を妨げ、交通渋滞を引き起こし、通信障害を招いたこの番組は、オーソン・ウェルズによって制作されたものである。今回の放送によって、少なくとも数十名の成人がショックとヒステリー症状で治療を受けることになった。 ニューアークでは、20以上の家族がウェットハンカチとタオルを顔にかけて家を飛び出し、毒ガス攻撃を受けたと思い込んだ地域から逃亡をはかった。家事道具を持ちだした者もいた。ニューヨーク中で多くの家族が家を後にし、近くの公園に避難した者もいた。数千人が警察や新聞社やラジオ局に電話をかけ、アメリカの他の都市やカナダでも、ガス攻撃への対策にアドバイスを求める人々が相次いだ。」

しかし、アメリカの新聞各社は、主にAP通信の伝える誇張された内容の報道を後追いしたもので、十分な取材をもとに製作してされたものではなかった。アメリカン大学教授のCambellは、全米の新聞36紙を詳細に分析した結果、「放送が大規模なパニックやヒステリーを引き起こしたとする主張は大きく誇張されていたことを発見した。新聞が広範なパニックやヒステリーとして描写していたものが、実際にはごく少数の、恐怖や動揺を感じた人々に関する逸話的なケースに基づいていることが明らかになった。これらの逸話は大規模なものではなく、個人やその家族、隣人の間で見られた興奮や奇妙な行動について述べものにすぎなかった。

Cambellによる分析の結果をまとめると、「パニック報道」の実態は、次のようなものだった(Cambell, 2017)。

- 「パニック」を煽るような新聞報道は、当時新興メディアとして広告の競争相手だったラジオを叩くための絶好の機会だと捉えた新聞業界の対抗策だった。そのために、新聞はラジオドラマが引き起こした「パニック」を誇張して報道したのである。

- ラジオドラマの舞台となったニューヨーク大都市圏やニュージャージー北部では、番組への反応が最も顕著だったため、多くの小規模な記録が新聞に掲載されたが、それらを合わせても、数万人または数十万人のリスナーが恐怖に陥ったりパニック状態になったという主張を裏付けるような記事ではなかった。

- その夜に大規模なパニックやヒステリーがなかったことは、続報が少なかったことによっても示唆されている。もし本当に全国的なパニックやヒステリーが発生していたなら、その後数日、さらには数週間にわたって、この異例な出来事の規模や影響についての詳細な報道が行われたはずである。しかし、ほとんどの新聞では、放送後1日か2日で報道は終息してしまった。ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、ロサンゼルス・タイムズなどの大新聞も、放送後2日間一面で取り上げただけだった。

- ニューヨークでは、「パニック」が最も詳細に報じられたが、個別的な事例を取り上げたにとどまり、全国的にパニックが広がったという証拠には言及されていなかった。例えば、タイムズの報道では、ブロンクスのルイス・ウィンクラーのような恐怖に陥った人々の個別のエピソードが強調されており、彼は番組を聴きながら「ほとんど心臓発作を起こしかけた」と語っていた。ショックを受けたものの、ウィンクラーは「他の多くの人と共に通りに飛び出し、あらゆる方向に人々が走っているのを見た」と述べた。また、ニューヨークの対岸にあるジャージーシティーの警察に「ガスマスクを分けてもらえないか」と問い合わせた人がいたことも報じられた。さらにタイムズは、マンハッタン北端のワシントンハイツの警察署に「敵の飛行機がハドソン川を越えている」と叫びながら駆け込んできた「恐怖で真っ白になった男」の話も伝えられた。一方で、同じ地域では、通りの角に集まって「空の『戦闘』を見ようと」期待する人々の集まりも報じられ、好奇心がパニックを上回っていた様子も伺えた。ニューヨークの警察署に通報してきた何人かは、「爆弾の煙が街に漂ってくるのを見た」と主張していた。ニューアークのスター・イーグル紙は「戦争の恐怖が全国、特にニュージャージー州の数十万人に襲いかかった」と放送について伝えたが、この大々的な主張を裏付ける証拠として、数人以上が関わった具体的な事例はわずか6件ほどしか挙げていなかった。

- 「宇宙戦争」ドラマがが放送されたのは東部標準時の日曜夜遅くで、ほとんどの新聞社の編集室にはスタッフが少ない時間帯だった。特に締め切りが深夜に設定されている朝刊に間に合うように放送の反応を取材することは、新聞社にとっては大きな問題だった。時間と人員が限られているため、多くの新聞社ではAP通信などの通信社に頼ることが不可欠となった。この依存がAP通信社から配信された広範なパニックの概念を広め、強化する結果となったのである。その夜のAP通信の報道は、基本的に全米各地のAP支局から集めた反応をまとめたものだった。通常、これらのまとめ記事は、詳細や深みよりも、各地からの簡潔で印象的な逸話的な報告に重きを置いていた。これらの逸話は概して簡略で浅薄、そして小規模なものだったものの、その広範な取り上げ方がその夜にパニックが広がっていたかのような印象を与えた。新聞が通信社のまとめ記事に依存していたため、放送が大規模なパニックを引き起こしたという共通認識が生まれたのである。

3. Cantrilらによる調査研究

ラジオドラマの「現場」からほど近くにある、プリンストン大学では、1937年からロックフェラー財団の助成により、Paul Lazarsfeldを主任とし、Frank StantonおよびHadley Cantrilを副主任として「ラジオ研究施設」が設立され、ラジオが聴取者に果たす役割についての調査研究が行われていた。この「ラジオ・パニック」事件は、当時ニューメディアであったラジオの及ぼす影響力を研究するための絶好のテーマと受け取られ、プリンストン・ラジオ・プロジェクトの一環として、キャントリルを中心に研究を進めることが決まった。その裏には、研究の影の推進役となったLazarsfeldの存在があったといわれる。

調査研究は、Cantrilを中心に行われ、1940年に、『火星からの侵入?パニックの心理学に関する研究』(The Invasion from Mars : A Study in the Psychology of Panic)として出版され、大きな反響を呼んだ(Cantril, 。ある意味で、オーソン・ウェルズの『火星からの侵入』ラジオ放送が全米にパニックを引き起こしたとする「通説」は、翌日の新聞でセンセーショナルに伝えられたが、Cantrilらの調査研究によってデータ的な裏付けを与えられ、定着したといえるかもしれない。

4. 世論調査からみたパニックの有無

しかし、このラジオ放送は本当に全米に一大パニックを引き起こしたのだろうか?これについては、『火星からの侵入』で強調されたキャントリルらの知見とは違って、パニックは起きていなかったとする有力なデータがある。

1) どのくらいの人がラジオ放送を聞いていたか?

キャントリル『火星からの侵入』では、放送の6週間後に実施された米国世論調査所(AIPO)の全国調査での「あなたはオーソン・ウェルズの火星からの侵入という番組を聞きましたか?」という質問に対して、「はい」と答えた人が12%いたことから、この数字をもって、番組の聴取率としている。しかし、事件から6週間後というと、アメリカ人のほとんどがパニック騒ぎについて知っていたと推定されるから、実際よりもかなり多くの人が「放送を聞いた」と誤認していたとしても不思議ではない。実際、放送が行われた夜、C.E.フーパーのレーティングサービスが5,000世帯に電話をかけて全国的な視聴率調査を行っているが、「どの番組を聞いていますか?」という質問に対し、「ドラマ」や「オーソン・ウェルズの番組」、またはCBSの番組と答えた人は、わずか2%にすぎなかった。言い換えれば、調査対象の98%は、他の番組を聞いていたか、あるいは何も聞いていなかったのである。このように視聴率がわずか2%と低かったのは不思議ではない。ウェルズの番組は、当時最も人気のあった全国番組の一つ、腹話術師エドガー・バーゲンの「チェイス・アンド・サンボーン・アワー」というコメディバラエティ番組と同じ時間帯に放送されていたからである。(Pooley and Socolow, 2013)。

1930年の国勢調査によると、当時のアメリカの成人人口は約7500万人だったので、視聴率2%というのは、150万人に相当する。

2)どのくらいの人がパニック状態になったか?

それでは、Wellsの放送を聞いた150万人のうち、どれくらいがこれを本当のニュースと勘違いしたのだろうか?同じくAIPOの調査で「あなたが番組を聴いた時、この放送が単なるラジオドラマだと思ったか、それとも実際のニュース放送だと思ったか?」という質問に対しては、28%が「ニュースだと思った」と答えていた。これは数字に直すと、42万人に相当する。キャントリルの著書では、ニュースだと思った人のうち70%(約29万人)が「恐怖に駆られて、狼狽した」と答えたことになっているが、これは、心理的反応の一つであり、逃走行動を伴う「パニック」とは明らかに異なっている。実際にパニック的な逃走反応を示した人は、29万人の中のごく一部に過ぎなかったと推測されるのである。

Cantrilの『火星からの侵入』の第2章「パニックの性質と範囲」では、新聞報道と調査チームの収集した市民の反応を、エピソード的に紹介している。そのほとんどは、パニック状態で逃げ出したり、家族を守ろうとする行動をとった極端なケースであった。次の証言は、その典型的なものである。

ジョスリン夫人は大都市のスラム街に住み、その夫は日雇い労働者だが、次のように語った。「私はとても恐ろしかった。荷物をまとめて、子供を抱き抱えて、友達に声をかけ、自動車に乗り込み、できる限り北に向かおうとしました。でも、私が実際にしたことといえば、窓辺に座って、祈り、神の言葉に耳を傾け、恐怖で身がすくみ、夫ははなをすすり、人々が逃げ出していないか外を眺めていました。するとアナウンサーが『街から避難してください』と言ったので、私は駆け出して、アパートの住民に呼びかけ、子供を抱えて、階段を大慌てで降りて行きました。

このような、ごく少数の極端な証言を多数掲載することによって、Cantrilの『火星からの侵略』は、一般読者に「大規模なパニックが起きた」とする誤ったイメージを植え付けることになってしまったと思われるのである。このことが、メディア効果論の歴史において、「火星人襲来」放送の影響力に対する過大な評価を生み、いわゆる「魔法の弾丸(丸薬)」あるいは「(皮下)注射針」的な強大効果説の代表的研究事例として祭り上げられることになったと推測される。

5. 「火星からの侵略」研究におけるラザースフェルド、ヘルツォーク、ゴーデットの貢献

しかし、PooleyとSocolowが指摘するように、『火星からの侵略』報告書を生み出したプリンストン大学ラジオ研究プロジェクトは、1937年にハードレイ・キャントリルとフランク・スタントンの提案書をもとに、ロックフェラー財団の助成により設立されたラジオ研究施設だった。最初のディレクターは、スタントンがCBS に移籍したため、オーストリア出身の心理学者Paul Lazarsfeldに決まった。

1938年10月30日夜、CBSでウェルズのドラマが放送され、大きな混乱が起こったとき、当時CBSに所属していたStantonは、これがラジオ研究の絶好の機会になると直感した。

Frank Stantonと妻ルースは急いでマディソン・アベニューを走り、52丁目の角にあるCBS本社ビルへ向かった。車内のラジオで「宇宙戦争」のクライマックスを聞いた。『宇宙戦争』ドラマのクライマックスを耳にしたスタントンは、リスナーの間に興奮とパニックが広がり始めていることが、ラジオ史上最も幸運な研究機会であると気づいた。CBSの建物に到着後、スタントンは車を停め、オフィスに向かい、この番組の影響について迅速かつ正確に質問票を作成した。そして、ロックフェラー財団から資金を得ているプリンストン・ラジオ研究プロジェクトの責任者であるポール・ラザースフェルドに電話で相談し、次にジョージア州アトランタのフーパー・ホームズ社に連絡を取りました**。この会社は個別インタビューを専門としており、調査に電話だけでなく対面インタビューも行うことが可能だったのです。

Stantonは経済階層や都市・農村の居住区分といった要素に応じたサンプルの選定を慎重に行い、**翌朝には調査が開始されました**。

スタントンは、その時間の早い段階で、興奮とパニックの報道が流れ始めていることに気づき、これはラジオ史上でも最も幸運な研究機会の一つだと直感しました。CBSビルに到着すると、彼は車を停め、エレベーターでオフィスに向かい、番組の影響に関するアンケートをできる限り迅速かつ正確に作成しました。その後、Lazarsfeldに電話して短時間の相談を行い、次にジョージア州アトランタのフーパー・ホームズ社に電話しました。フーパー・ホームズ社は保険業界向けの個別インタビューを専門とし、特に電話だけに頼らない調査手法を採用していました。Stantonは、経済階層、田舎または都市部といったサンプルを慎重に選び、その他の人口統計的要素を考慮しました。翌朝にはフィールドワークが開始されました。

(Pooley and Socolow, 2017)

このフィールドワークで中心的な役割を担ったのは、Lazarsfeld、Cantril、Herzog、Godetの4人だった。なかでも、女性研究者だったHerzogとGodetは、インタビュー調査の結果を詳しく分析した結果、番組の信憑性をチェックするという「批判能力」(critical ability)がパニックを防止する上で重要な要因であることを突き止めたのだった。これは、もっぱら番組が大規模なパニックを引き起こしたとするCantrilがパニックの原因として「非暗示性」を強調したのとは対照的であった。

プリンストン・ラジオ研究プロジェクトの行った調査には、重大な問題点が含まれていた。それは、番組放送後2ヶ月間にインタビューを行った対象者135人のうち100人が、「ウェルズの放送を聞いて驚愕した」と答えた人から選ばれたということである。つまり、パニック的な反応を示した聴取者に偏ったサンプルが恣意的に選ばれた可能性が高いのである。このことは、135人の回答に基づく報告書の記述が、パニックを誇張するものになったことを裏付けている。

このように、調査サンプルに大きな偏りがあったとはいえ、HerzogやGodetが発見した、リスナーの「批判能力」の存在は、ラジオ番組が大衆にダイレクトに強大な影響力を発揮するという「注射針」あるいは「魔法の弾丸(丸薬)」モデルの代表例を提供しただけではなく、LazarsfeldやE.Katzらによる「限定効果」モデルの先駆的な業績を提示するものだったと言える。

このような再評価の背景には、『火星からの侵入』の出版と調査プロジェクトの主導権をめぐるCantrilとLazarsfeldの葛藤、「火星からの侵入」に関する新聞報道の詳細な分析、Herzogなど研究に精力的に関わった女性コミュニケーション研究者の貢献への注目など、最近のメディア史研究の成果がある(Rowland and Simonson, 2014)。

6. 批判能力とリスナーの反応

Cantrilらは、この番組の聴取者を次の4つに分類し、情報確認行動とパニック反応の関連を明らかにしようと試みた。

- 番組のなかに手がかりを見つけ出して、本当であるはずがないと考えた人びと(内在的チェックに成功したグループ)

- ドラマであることをチェックすることに成功した人びと(外在的チェックに成功したグループ)

- うまくチェックできず、ニュースだと信じつづけた人びと(チェックに失敗したグループ)

- 放送だから本当だと信じて調べようとしなかった人びと(チェックを試みなかったグループ)

この分類は主として135のインタビュー事例のもとづくものであり、一般化することは難しい。ともあれ、それぞれのグループに含まれる人びとは、どのように反応したのだろうか?

内在的チェックに成功した人びとの反応

このグループの約半数は、かれらが入手した情報をもとに、ドラマと見抜くことができた。なかには、ウェルズの『宇宙戦争』を読んでいて、それを思い出した人もいた。「・・・怪物が姿を現したとき、これはオーソン・ウェルズの番組だということが突然頭に浮かびました。そしてそれが『宇宙戦争』という番組であることを思い出したんです」。また、番組の内容自体に含まれる矛盾に気づいて、ドラマであることに気づいた人もいた。「・・・わたしはアナウンサーがニューヨークから放送しており、火星人がタイムズ・スクエアにあっているのを眺めながら、摩天楼と同じくらいの高さだといっているのを聴きました。それで十分でした。・・・ドラマに違いないと思ったんです」。

外在的チェックに成功した人びとの反応

このグループに属する人びとは、新聞のラジオ番組欄を調べたり、他のラジオ局にダイヤルを回したりして、チェックすることによって、ドラマであることを確認していた。また、友人を呼び出したりしてチェックした人もいた。「・・・本物のように聞こえましたが、WOR局にダイヤルをまわして、同じことが放送されているかどうか確かめました。そうでなかったのでつくり話だとわかりました」。

チェックに失敗した人びとの反応

このグループの人びとは、チェックを試みたものの、それがまったく信頼できるものではなかったという特徴をもっていた。もっともよく使われた方法は、窓から外をみるとか家の外に出てみるといったものであった。なかには、警察や新聞社に電話をかけた人もいた。しかし、他のラジオ局にダイヤルをまわしてみるとか、新聞のラジオ欄をみるなどの外在的チェックをとることには失敗していた。「僕らは窓から外を見ました。ワイオミング街は車でまっくろになっていました。みんな急いで逃げようとしているなど思いました」。「私はすぐに警察に電話して、何がおこっているのか聞きました。警察は、<あなたと同じことしか知りません。ラジオを続けて聞いてアナウンサーの忠告に従ってください>ていうんです。当然、電話をかけた後では前よりもいっそう恐ろしくなりました」。

チェックを試みなかった人びとの反応

このグループの半数以上は、驚きのあまりラジオを聞くのをやめて逆上して走り回ったか、麻痺状態におり言ったとしかいいようのない行動をとった。「わたしたちは聞くことに夢中で、他の中継を聞いてみようなどという考えは全く浮かびませんでした。わたしたちはこわくてしかたがなかったんです」。「あたしは天気予報のときにラジオをつけました。小さな息子といっしょでした。主人は映画に行っていましたから。わたしたちはもうだめだと思いました。子どもしっかり抱いて座りながら泣きました。こちらに向かってくると聞いたときは、もうがまんができなくなり、ラジオをとめて廊下へ走りでました。お隣の奥さんもそこで泣き叫んでいました」。 Cantrilらは、第4のグループの記述にいちばん大きなスペースを割いている。これは、なんらのチェックもせずに、パニック反応を示したグループをある意味では、パニック的反応を誇大に記述するという誤りを犯しているように思われる。そもそも、Cantrilがインタビューの対象者として選び出したのは、番組を聞いて「驚いた」という反応を示した人びとだったという点を、ここで思い出しておきたい。

批判能力の発揮

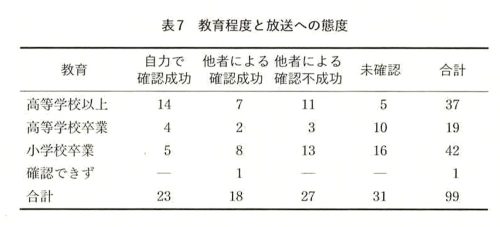

Cantrilらの研究で、その後もっとも有名になったのは、番組を聞いてパニックに陥った人びとが、総じて「批判能力」を欠いた人びとであり、それが「学歴」などのデモグラフィックな指標と結びついていたという指摘であった。その根拠となっよたデータは、主にCBSが行った調査である。データを分析した結果、「より高い教育を受けた人びとはより多くの人がこの番組をドラマであると考えた」ことがわかった、としている。また、番組をチェックしてドラマだとわかった人は、学歴の高い人に多かったという調査結果も明らかにしている。ただし、教育程度の高い人びとのすべてが冷静であったり、チェックに成功したわけではないし、教育程度の低い人びとの中にも番組がドラマであることをすぐに理解した者もいた、と注釈している。 批判能力というのは、個人が生得的にもっている心理的特性ではなく、特定の環境の影響の結果として生じたものである。批判能力を発揮させなかった条件を明らかにしなければならない、として、Cantrilは「個人的感受性」と「聴取状況」という二つの要因をあげている。 感受性とは、放送番組からの影響を受けやすくしているパーソナリティの一般的特性であり、Lazarsfeldに(1)不安定感、(2)恐怖症、(3)悩みの量、(4)自信の欠如、(5)宿命論、(6)信心深さ、(7)教会へ行く回数の7つによって測定されている。放送に対してうまく適応できた者は、暗示に対する感受性が低いという傾向がみられた。 聴取状況は、人びとの番組に対する反応に一定の影響を与えていた。第一に、他人の行動の補強的効果と他人の恐怖の感染が考えられる。親しい者から聞いたり、ラジオをつけるようにいわれた者は、驚く傾向が強くみられた。「姉さんが電話をかけてきて、あたしはすぐにおびえてしまったの。ヒザがガクガクしました」。ある場合には、ビックリした人々を目撃したり、その声をきいたりしたことが、そうでなければ比較的冷静な者の感情的緊張をまし、その結果、批判能力を低下させてしまった。「電話ボックスから出た時には、店の中はだいぶヒステリックになった人たちでいっぱいでした。僕はこわくなっていましたが、そうした人たちをみて、何か起こったのだなと確信しました」。調査データによると、他人からラジオを聞くようにいわれた人びとは、そうでない人々よりも非合理的な行動をとる率が高いという傾向がみられた。また、CBSの全国調査の結果をみると、ニュージャージーのグローバーズミルの「現場」から離れている人ほど、驚きの程、度が低くなっていた。 このように、一般に、「批判能力」だけではパニック状態に陥るのを防ぐことはできず、個人のもつ感受性や異常な聴取状況が批判能力を低下させることがあることも明らかにされている。

第3章 マートン「大衆説得」

Mertonとマス・コミュニケーション研究

Tarcott Parsonsと並んで、構造機能主義社会学の大御所といわれた、Robert Merton。彼は一時期、マス・コミュニケーション研究にも手を染めていたことがある。初期のマスメディア効果論の代表作の一つ『大衆説得』(Mass Persuasion)は、Mertonが主導して行った調査研究であった。その過程では、Paul Lazarsfeldが深くかかわっていた。

Mertonとマス・コミュニケーション研究の関わりは、戦時中の一時期に限られている。そのきっかけは、1941年に彼がコロンビア大学に籍を置くようになり、Lazarsfeldの同僚となったことにあった。彼は、1942年から71年にかけて、Lazarsfeldの創設した応用社会学研究所(Bureau of Applied Social Research)の所長を務め、多くの社会学的な業績を残した。かの有名な「大衆説得」研究は、彼の所長時代に行われたものである。そのきっかけは、Lazarsfeldの着想にあった。Lazarsfeldは、戦時債権の募集キャンペーンのためのマラソン放送が、短時間のうちにきわめて大きな影響を及ぼしたことに注目し、これを類まれな「メディア・イベント」として研究することを提案した。実際の事例研究はMertonをリーダーとして実施され、『大衆説得』(Mass Persuasion)という書物に結実することになった(Merton, 1946)。

ケイト・スミスとマラソン放送

研究対象となったマラソン放送とは、1943年9月にCBSラジオで放送された、18時間連続のキャンペーン番組である。番組のホストを務めたケイト・スミスは、アメリカの生んだ国民的な歌手であり、当代随一の人気を誇るラジオ・タレントであった。

放送当時、彼女は30代で、その人柄から国民から広く親しまれていた。1938年には「God Bless America」を録音し、それはアメリカ賛歌としての地位を確立したのであった。翌年にはホワイトハウスに招かれて、初来米した英国のエリザベス女王の前で歌を披露するという栄誉にあずかったほどである。ルーズウェルト大統領は席上、ケイト・スミスを「これがケイト・スミスです。これがアメリカです」と紹介したという。

第二次大戦中、ケイトは2つのラジオ番組に定期出演し、1000万人もの聴取者の人気を博した。こうした文脈の中で、CBSは戦時債権募集のキャンペーン放送のホスト役として、ケイト・スミスに白羽の矢を立てたのであった。

アメリカの戦時債権は、1945年末までに1850億ドルもの売り上げを記録し、戦争遂行に大きな役割を果たした。アメリカ政府や企業は、各種の広告を通じて債権の販売促進を行ったが、それに加えて、ラジオのキャンペーン放送を通じて、さらに戦時債権の募集を行った。最初のキャンペーン放送は1942年11月に開始され、第3回のキャンペーンは1943年9月に実施された。9月8日にルーズヴェルト大統領の演説が行われたあと、2週間後にCBSラジオはケイト・スミスとともに、聴取者に直接訴えかけるキャンペーン放送を行ったのである。それは、スミスとCBSにとっては3回目のラジオ債権キャンペーンであった。しかし、今回は18時間にわたって、スミスが15分ごとに生出演するという「マラソン放送」であった。彼女の努力によって、多くのリスナーがラジオ局に直接電話をかけたり、手紙を書いたりして、戦時債権を積極的に購入し、4000万ドルもの売り上げを記録したのであった。

「大衆説得」研究の概要

Lazarsfeldはこの放送を一大メディア・イベントとして捉え、ラジオの影響力を示す格好の出来事として、Mertonを説得して、調査研究に取り組むよう進言した。最初はあまり乗り気ではなかった学究肌のMertonではあったが、結局この研究に引き込まれ、フォーカス・グループ調査など先駆的な手法を駆使した独創的な研究を展開することになったのである。この研究は、(1)ケイト・スミスの放送に関する内容分析、(2)放送を聞いた約100名のリスナーに対するインテンシブなフォーカスグループ・インタビュー、(3)約1000名を対象とする世論調査、の3つから成っていた。

内容分析は、放送の客観的な特性を明らかにしてくれた。インタビューは、具体的に説得がどのように行われたかを明らかにするものだった。そして世論調査は、インテンシブなインタビューの結果をクロスチェックする素材を提供してくれた。方法論的にみても、この研究調査は、実証的なマス・コミュニケーション社会学におけるお手本を示すものとなったのである。

このマラソン放送の「時間的な構造」を明らかにすることを通じて、Mertonは、なぜこの番組がかくも多くのリスナーを最後までひきつけ、債権購入に至らせたのかという、巨大なメディア効果を明らかにしたのであった。その中で、ケイト・スミスは、まさにマラソン競争の選手のように、最初から最後までリスナーとともに走り続け、リスナーを番組の虜にしたのであった。

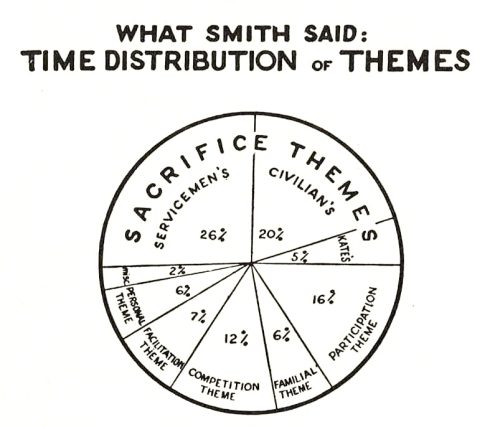

テーマ分析の結果

放送内容を分析した結果、スミスが主に語ったテーマは6つあった。一番多かったのは、「犠牲のテーマ」(The Theme of Sacrifice)(51%)だった。彼女はリスナーに戦争への貢献のために犠牲を払う覚悟を訴えたが、それは3つの方向で行われた。最も強調したのは、戦場で兵士たちが払っている犠牲だった(26%)。

「今、彼らは湿地やジャングルに挑み、病気や怪我、苦痛や死の危険を冒しています。あなたや私が爆撃や空襲の恐怖、あるいは拷問や飢餓といった悲劇に遭わずに済むように、自らの命を賭けているのです。遠く離れた地で私たちの兵士たちが敵の喉元に手をかけているからこそ、私たちは安心してベッドで眠り、空からの突然の攻撃を恐れることなく暮らせるのです。」(Merton, 1946, p.52)。

次に、他の民間人が払っている犠牲にもとづく訴えが行われた(20%)。

「この母親は一人の息子を失いました。そして、もう一人の息子が同じ厳しい任務を果たし、同じ危険を冒していることを知っています。また、末の息子も間もなく彼女のもとを去り、祖国のために戦うことを彼女は知っています。あなたが今していることは、この母親がしていることに比べてどの程度のものでしょうか?攻撃を支えているでしょうか?本当に、心の中で、彼女の息子たちが最高の戦闘装備を持ち、それが十分に供給されるように援助しているでしょうか?贅沢品を買っているのではありませんか?それとも必要のないお金を戦時債券にまわしているでしょうか?」(Merton, 1946, p.52)

このようなアピールによって、リスナーは戦場に大切な息子を送り出して深い喪失の淵にある母親と自分自身を比較することによって、その代償として戦時債券の購入へと導かれる可能性がある。比率は5%と少なく、明確に語られることはなかったが、ケイト・スミス自身がキャンペーン放送で少なからぬ犠牲を払っていることも、繰り返しリスナーに思い出させた。

「皆さん、こんにちは。ケイト・スミスです。またお会いしましたね。…昨日の朝8時からずっとここに座り続けて、CBSラジオの大規模な戦時債券運動に参加するよう、そして今日中に少なくとも1枚の債券を購入してもらうよう、すべてのアメリカ人に呼びかけてきました。…」(Merton, 1946, P.54)

この「犠牲の三角形」(triangulation of sacrifice)、すなわち「兵士たちの犠牲」、「他のリスナーの犠牲」、そして「スミスのマラソン放送による犠牲」は、多くのリスナーに強い自責の念や罪悪感を生じさせた。彼らは自尊心を保つためには何かをしなければいけないと感じたのである。他の三者の犠牲に応えることで、つまり「三角形を四角形にする」ことでしか、その緊張は解消され得なかった。スミスのマラソン放送について、「犠牲の三角形」の全要素に触れたあるインタビュー対象者の言葉を次に引用する。

「彼女が戦場で死にかけている少年について語ったとき、私は心を動かされました。彼女はその少年の生い立ちから話し始め、債券が彼を救えるかもしれないと語っていました。もちろん、私は自分の息子のことを考えました。また、両脚を失った男性の話も美しい犠牲でした。ケイトの訴えや、彼女が自分の時間を犠牲にしていることを知りながら債券を買わないでいたとしたら、私は心が張り裂けていたでしょう。」(Merton, 1946, pp.54-55)。

スミスが2番目に多く語った内容は、「参加のテーマ」(The Participation Theme)だった。この運動の強力な要素の一つは、他者と共通の努力に参加しているという感覚であった。スミスによる戦時債券運動は、具体的で即時的かつドラマチックな活動に参加する機会を提供した。それは、個々に分かれた自己中心的な活動や、戦争があまりにも大きすぎて、個人の努力では到底影響を与えられないという無力感からの解放をもたらした。スミスの訴えは「私たち」「我々の」という言い回しで表現され、リスナーを共同作業者として引き込むものだった。

「私たちは一緒にできます・・・私たちはこの史上最大の戦時債券運動を成功させることができます。」(Merton, 1946, p.55)

債券購入は単なる孤立した購入行為ではなく、継続する共同企画事業の一部であった。それは戦争における単一の利害というだけでなく、スミスが主導する共同事業にとっての利害をも象徴していた。そして多くの場合、一度債券を購入した人々は、その後もラジオ放送を聴き続けた。これにより、同じ事業で他者が行っていることから間接的な満足感を得ることができた。この購入後の継続的な聴取は「強迫的」だったわけではなく、参加している共同努力の成功から生まれる満足感によって維持されていたのである。

スミスのキャンペーンで3番目に多かったのは、「競争のテーマ」(The Competition Theme)だった(12%)。スミスの戦時債券運動において、献身と犠牲の雰囲気と完全に一致するものではなかったが、競争テーマがもたらす追加の推進力を脚本家たちは完全には無視しなかった。競争状況は、目標に到達するための努力を呼び起こし、それを増加させるからである。たとえば、マラソン放送の終盤では、競争がロサンゼルスとニューヨークの間に絞られたのを受けて、次のような呼びかけが行われた。

「さあ、ニューヨーカーの皆さん。カリフォルニアの都市がニューヨークを追い越しているのです…これを変える必要があります。そのためにできることは、6-4343に電話をかけて、すぐに債券を購入することです。(Merton, 1946, p.66)」

スミスとリスナーが協力して過去の記録を超えようとする「協力的な競争」は、聴衆の一部が他の部分と競うのではなく、全員がスミスと協力して新たな目標達成に向かうものであった。

4番目に多かったのは、「簡便さのテーマ」(The Facilitation Theme)だった(7%)。スミスのキャンペーンは、リスナーに対し、どれほど簡単に行動を起こせるかを繰り返し伝えていた。

「私たちは皆さんが今日戦時債券を購入することが世界で一番簡単になるようにしました。コロンビア放送のすべての局、今皆さんが聞いているこの局を含め、特別な戦時債券専用の電話番号を設けています。それだけです。番号を聞き取って、それをメモし、その番号に電話をかけて債券を注文してください。」(Merton, 1946, p.67)

電話による誓約は、リスナーがスミスの説得によって最も動機付けられた瞬間に行動を起こすことを可能にした。行動への刺激とその行動を実現する可能性との間の時間差を最小限に抑えることで、説得は単に態度を変えるだけでなく、実際の行動を引き起こす効果を持ったのである。

スミスのキャンペーンで5番目に多かったのは、「家族のテーマ」(The Familial Theme)だった。現代社会において、感情的な関係の主な拠り所の一つは家族である。このような感情的な関与には変化があるものの、親が子供に対して抱く感情は深く根付いた信頼できる動機の源泉である。スミスのマラソン放送の脚本家たちは、この文化的に強調された親の献身を捉え、それを犠牲、勇気、死、愛国心といった感傷的な要素に結びつけてアピールした。

「こちらはケイト・スミスです。アメリカの少年たちが遠く離れた地で戦っているのを支えるために戦時債券を購入してください。あの少年たちは私たちにとって他人ではありません。彼らは私たちの息子であり…隣人の息子なのです。道を少し行ったところに住んでいる少年たち…食料品店の店員や事務員、ガレージの整備士…一人ひとりが私たちが覚えていて愛している顔であり声なのです。あの少年たちは私たち自身の息子であり、私たちが彼らを支援するのは当然の権利なのです。」(Merton, 1946, p.57)

最後のテーマは、「パーソナルなテーマ」(The Personal Theme)だった。スミスが放送中で主に強調したのは、離れた社会関係ではなく、「あなたと私」という直接的で親密な関係であった。彼女は自らの夢や願望を共有することで、リスナーの心の奥にアプローチする道を開いた。彼女の放送には次のような表現が含まれていた。

「あなたと私で、この運動を大成功させましょう。」

「皆さん、こんにちは…ケイト・スミスです。私の夢を叶える手助けをしていただけませんか?それは素晴らしい夢…壮大な夢…もしかしたら手の届かない夢かもしれません。でも、私たち全員が、自分の役割を果たせば、今日その夢が実現するのを私は知っています。」(Merton, 1946, p.61)。

このようなリスナーの琴線に直接触れるような語りは、訴えをパーソナルなものにし、完全な誠実さを象徴するものであった。スミス自身の感情とリスナーの感情の明確化は、心と心が通じ合う親密な対話そのものであった。一人のリスナーは次のように説明している。

「彼女が自分に語りかけているように感じました。本当に電話を取って債券を注文したのは、彼女が『もう私の話を聞くのに飽きたかもしれませんね。でも私もこれについて話すのに飽きています。それでも止めるわけにはいかないのです』と言ったときでした。その瞬間に購入を決意しました。」(Merton, 1949, p.62)

債券購入決定の要因分析

ケイト・スミスによる放送は、すべての聴取者に同じように影響を与えたわけではなかった。一部の人々は興味を増しながら継続的に聴き続けたが、彼女の訴えに全く動じない人々はすぐに別の活動に向かった。債券を購入した者もいれば、そうしなかった者もいた。

マートンは、スミスの説得に対する反応が3つの変数によって引き起こされたと考えた。すなわち、「説得の訴えの内容」「スミスに対する聴取者の態度」「説得の訴えを受けた者の先有傾向」の3つである。ここでは、スミスの債券購入キャンペーンに関連する聴取者の先有傾向の分析結果を紹介する。

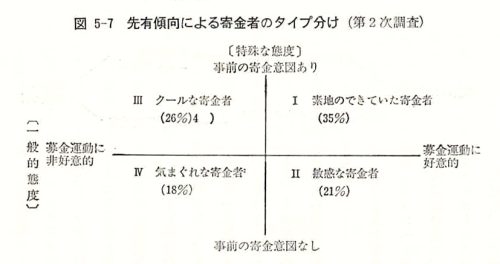

マートンは、「戦時債券購入キャンペーン」放送の聴取者がもっていた先有傾向を「一般的態度」(戦時債券に対する好意的な態度)と「特殊な態度」(キャンペーン中に戦時債券を追加購入する意図の有無)という2つの態度からなると考え、この二つの態度の軸を組み合わせることによって、4つのタイプに分類した。

- 先有傾向あり(一般的態度が好意的で、追加の債券を購入する意図がある)

- 感受性あり(一般的態度が好意的で、追加の債券を購入する意図がない)

- 無関心(一般的態度が無関心だが、追加の債券を購入する意図がある)

- 先有傾向なし(一般的態度が無関心で、追加の債券を購入する意図もない)

スミスの戦時債券キャンペーンがすべての購入者に全く同じ影響を与えたと仮定するのではなく、スミスの放送を初めて聞いた時点で債券購入の準備状態が異なる者たちにおける説得の過程を体系的に探ることによって、スミスから戦時債券を購入する決定を促した動機のパターンを明らかにすることが、ここでの目的だった。4つのタイプごとに、説得効果の特徴を探る。

先有傾向のある債券購入者

聴衆の先有傾向が異なれば、説得への抵抗レベルや刺激に対する選択的反応も異なる。スミスの戦時債券キャンペーンにおいても、戦時債券に好意的で、キャンペーン期間中に追加の債券を購入することを決め、そのための資金を確保していた「先有傾向のある聴衆」の抵抗が最も低かったと考えられる。このグループは、平均12回の放送を聞いて購入を決断しており、これは「感受性のある」グループ(好意的な一般指向性を持つが、追加購入の意図がなかった者)が平均16回であったことと比較して明らかである。さらに、他の先有傾向グループの25%が20回以上の放送を聞いたのに対し、先有傾向グループでは15%に過ぎなかった。先有傾向グループは、戦時債券の重要性や追加購入の必要性を訴えるスミスの放送内容にはほとんど注意を払わなかった。彼らにとってそれは「既に決着した問題」であり、関心は「いつ」「どこで」購入するかという未解決の点に集中していたのである。

感受性のある債券購入者

スミスの放送を聞く前、「感受性のある」グループに属する28人の情報提供者は、すでに自分たちの債券購入義務を果たしたと感じていた。しかし、スミスの放送は彼らに対して、自分たちの以前の貢献が十分であったかを再評価させた。彼女は、安定していた自尊心を揺さぶり、自分たちの基準を再検討させる一連のプロセスを促進した。これはどのようにして起こったのだろうか。興味深いのは、先有傾向グループが主に「便利だから」と自分たちの決断を説明していたのに対し、感受性のあるグループは「再び感じた罪悪感」に基づいて動機を語っていた点である。スミスの放送のさまざまな側面が購入すべき債券の適切な量を再定義し、それにより自己非難や不十分さの感覚が生じたと考えられる。

このタイプの購入者は、次のような購入動機を語っていた。

- スミスの努力に感銘を受けた者このタイプは、スミスの「自己犠牲」を繰り返し強調し、彼女の努力の大きさが自分たちの貢献を再評価するきっかけになったと述べている。「彼女が一日中ラジオで頑張っているのに、なぜ私がもう少し努力しないのか」といった思いが強調される。ある者は、「すでに債券を一つ買っていたが、もう少しやるべきだと感じた」と語っている。

- スミスとの感情的関係を重視する者このタイプは、主にスミスへの個人的な献身によって動かされた。「スミスが何かを求めているのなら、私はそれに応えなければならない」といった感情が彼らの行動の根底にある。

- 兵士の犠牲の物語に影響を受けた者このタイプは、戦場での兵士たちの犠牲についての話に触発され、自分たちの行動基準を引き上げた。「彼らがこれほど多くを犠牲にしているのに、なぜ私がもう少し貢献できないのか」と感じたのである。

債券を購入した後、「感受性のある」聴取者の多くは緊張感から解放された。彼らは再び正当な要求を満たしたと感じ、自尊心を取り戻した。「購入後、ようやく眠ることができた。それまでは目を閉じることもできなかった」と語る者もいた。彼らにとって、スミスの言葉ではなく、彼女の行動(献身的な犠牲)が購入を促したのである。

無関心な購入者

スミスから債券を購入した情報提供者の中で、11人は比較的非感情的で、戦時債券に対して無関心な態度を示していた。このうち8人は「無関心層」に属し、キャンペーン期間中に追加の債券を購入する予定があった。

「無関心層」の決断に大きな影響を与えたのは、戦時債券そのものではなく、スミスとの個人的な接触の可能性であった。このカテゴリーの8人のうち5人が、スミスと直接話すことを期待して電話をかけていたのに対し、他の購入者55人のうちその動機で行動したのは12人だけであった。債券購入は、感情的な象徴ではなく、有名人との接触という機会であった。

ある情報提供者は次のように語った。

- 「私は電話をかけたが、スミスと話せないことが分かった。でも、後戻りはできなかった。馬鹿にされるような気がした。まあ、もともと買うつもりだったから、それでもよかった。」

先有傾向なし層

「先有傾向なし層」の説得において主な要因となったのは、スミスへの感情的なつながりであった。債券購入を約束した3人はスミスに好意的な感情を持っていたのに対し、6人の非購入者は彼女に否定的な感情を抱いていた。

購入者はスミスの放送を積極的に聞き続け、説得の機会を得た。一方、非購入者はスミスの放送を避ける傾向があり、影響を受ける機会が少なかった。

- 「私は彼女の放送を聞かないようにした。他の番組を選んだ。」

以上のように、聴取者にとって異なる先有傾向が、スミスの訴えに対して異なる反応を引き起こし、それが債券購入の意思決定に対しても異なる影響を及ぼしたのである。

マートンのマスメディア・キャンペーン効果研究は、先有傾向の分析を通じて、その後の「限定効果説」にも通じる新たな視点を提供する業績として評価することができるだろう。

第4章 「24時間テレビ」の効果分析(三上, 1987)

「24時間テレビー愛は地球を救う」は、日本テレビの開局25周年記念番組として1978年8月25日から26日にかけて、日本テレビ放送網の全国ネットを通じて、24時間半連続で放送されたチャリティ・キャンペーン番組である。そして、一般視聴者や賛助団体、企業から合計11億9011万円余の寄金を集めるという大きな成果を上げた。その後、この番組は毎年8月下旬の土曜から日曜にかけて、恒例のスペシャル番組として放送されるようになり、2024年までに47回の放送を行なっている。1986年までの寄金総額は約80億円にのぼっている(その後の寄金総額は不明)。

(24時間テレビ 2007年 サライ誕生から15年 : YouTubeより)

24時間テレビの企画意図

もともと、このキャンペーン番組の制作意図は、次の4つの点にあったと考えられる。その一つは、福祉問題に関する知識と関心を高めることである。つまり、視聴者に福祉問題についての知識を提供し、また福祉の現状を訴えることにより、福祉に関する人びとの意識を高めようという意図がみられる。第2は、テレビ映像の同時性と参加性をいかしたチャリティ・キャンペーンを展開することにより、視聴者や賛同団体から寄金を集め、その寄付金で巡回お風呂カー、障害者のためのリフト付きバス、電動車椅子を購入し、福祉施設に寄贈することである。つまり、テレビ局自らがチャリティ活動を行い、福祉の向上に貢献しようとするものである。第3には、以上のキャンペーンを通じて日本テレビならびに系列局のイメージアップをはかることである。もともと、この番組の企画は日本テレビ開局25周年記念のイベントとして立てられたものであり、いわば日本テレビの企業イメージを向上させるための広報活動の一環としても位置づけられていた。第4の意図は、視聴者のテレビ離れが進んでいる状況の中で、「テレソン」というイベント性の強いスペシャル番組によって新たな視聴者層を開拓し、視聴率アップをはかることにあったと思われる。

以上4つの制作意図のうち、最初の二つは番組企画者が正面から打ちだしている顕在的な目的である。これに対し、あとの二つは、表にはっきりとは出していないが送り手側に潜在的な意図としてあったと推測されるものである。前者がタテマエとしての制作意図を表わしているとすれば、後者はホンネの部分を表わしていると考えることもできょう。「24時間テレビ」の効果を考える場合には、以上4つの頭在的および潜在的な制作意図を含めて評価することが必要だろう。

調査の概要

本報告のもとになった調査データは、東京大学新聞研究所「放送キャンペーン研究会」(代表:広瀬英彦・東洋大学教授)が「24時間テレビ2」(1979年)、「24時間テレビ3」(1980年)の視聴者を対象として行なったアンケート調査の結果得られたものである。研究会のメンバーは、広瀬英彦、広井脩、川本勝、三上俊治、水野博介、竹下俊郎、波賀稔の7名である。

1.内容分析:

第2回「24時間テレビ」について、24時間30分の放送内容を分析した。マートン(1946)と同様の分類カテゴリーを用いて、テーマ分析を行なった結果、「参加のテーマ」が47.6%と最も多く、以下、「犠牲のテーマ」(21.2%)、「簡便さのテーマ」(10.9%)、「家族のテーマ」(9.7%)、「個人的テーマ」(3.5%)、「競争のテーマ」(1.%)と続いていた(廣井, 1987)。

2. 都民意識調査

1979年の調査(以下「第一次調査」と呼ぶ)は、 東京23区の電話帳から二段階抽出法により744世帯を無作為抽出し、その中で「24時間テレビ2」を見た380人を対象として行なった。回収数は277である。また、1980年の調査(以下「第二次調査」と呼ぶ)は、「24時間テレビ3」の放送時間中に日本テレビに電話で寄金を申し込んだ人の「受付名簿」をサンプリング台帳として、年代別の層化抽出法により選んだ1500人を対象として実施した。回収数は506である。

24時間テレビの視聴者像

ニールセン潤査(関東地区)によれば、「24時間テレビ」の視聴率は、1978年の第1回放送時には、最高28.4%、24時間平均15.7%という高い数字を記録した。第2回放送(1979年)ではやや視聴率は低下したが、それでも、最高25.7%、24時間平均では11.8%であり、これは通常編成時の一日平均視聴率7.5%をかなり上回っている。つまり、数字的に見る限り、「24時間テレビ」制作者たちの潜在的意図の一つである視聴率向上という目標はある程度達成されたといえよう。なお、1986年の同番組視聴率は平均9.7%だった。

都民意識調査のデータを分析したところ、この番組の長時間視聴者が10代に特に多いことがわかった。10代の実に7割までがこの番組を「3時間以上見た」と答えており、また「6時間以上見た」という人も3割に達している。20代以上の人びとの過半数が3時間未満であるのとは対照的な数字である。また、第二次調査の結果をみると、10代の中でも特に12~14歳のローティン層がもっとも長くこの番組を見ていたことがわかる。つまり、「24時間テレビ」を長時間見ることによって、番組全体の視聴率向上にもっとも貢献したのは10代の青少年、とくに14歳以下の小・中学生だったということが、この調査結果から推測されるわけである。

年齢以外の要因について分析してみると、「24時間テレビ」を長時間見ていたのは、テレビが好きな人、NHKよりも民放の方が好きな人、前の年の「24時間テレビ」をみた人、この番組を見ようと前もって決めていた人、などであった。つまり、テレビ特に民放に対してふだんから好意的な態度をもち、番組の始まる以前から視聴経験ないし準備という形で視聴への先有傾向を形成していたことが、「24時間テレビ」を長時間見るための素地となっていたのである。

番組それ自体の構造もまた、長時間視聴を促す大きな要因となっていた。つまり、この番組が、24時間全体を通して一つのまとまった「スペシャル・イベント」あるいは「マラソン放送」としての構造を備えていた、という点を見逃すことはできない。グランド・プロローグショーに始まり、グランド・フィナーレで締めくくる番組構成や、全体を通して「LIVE TOGETHER」などの統一的テーマを掲げ、萩本欽一、徳光和夫、ピンクレディ、タモリなどのタレントたちが「24時間テレビ」のマーク入りのお揃いのTシャツを着て繰り返し登場し、寄金の呼びかけを行ない、電話受付シーン、電光表示板による寄金額の発表などが一定時間をおいて繰り返された、という点などを考えると、この番組は長時間連続の「マラソン放送」という完結したスペシャル番組としての性格を持っていたことは明らかであろう。

このような連続性を持った番組構造が、一部の視聴者、特に小・中学生たちに対して長時間視聴を促すような効果を与えたことは十分に想像できる。たとえば、われわれの行なったグループインタビューの中で、ある回答者は次のような感想を述べていた。「なんだかテレビ局の催眠術にかかったような気になった。もう寝よう、もう寝ようと思っていても、次の場面で何が出てくるか興味があった。途中でつまらないと思ったけれど、その時には目が画面にクギづけになっていた」。これは、マートンの分析した、CBSの「戦時債券購入キャンペーン」のマラソン放送の場合と似ている。CBSのキャンペーン放送も、やはり18時間連続した一つのイベントとしての性格をもっており、それが聴取者に継続的な聴取を半ば強制する働きをしていたのである。

寄金行動に及ぼした効果

次に、寄金行動を引き起こすために、直接的あるいは間接的に何らかの影響を与えたり、その基底的な条件となっていると思われる諸要因を整理、検討してみよう。ここでは、性別、年齢などの「寄金者の属性」、福祉への関心度などの「先有傾向」、寄金の動機づけの焦点としての役割を果たした「24時間テレビ」の番組内容、の三つに整理し、それぞれについて検討を加えることにする。

(1) 基金者の属性

「24時間テレビ」の視聴者を対象とした第一次調査によると、番組放送から約一ヵ月後の時点で、電話をかけて寄金を申し込んだ人が約11%、他の方法で寄金した人が約8%、これから寄金する予定と答えた人が約6%、合わせると約27%だった。これを一応「寄金者」と定義し、残りの約73%を「非寄金者」と呼ぶことにしよう。 寄金者と非寄金者を属性別に比較してみると、年齢では有意差が見出されたが、性別、学歴では有意差はみられなかった。年齢別にみると、寄金者の割合がもっとも高いのは10代であり、視聴者の半数近くが寄金の申し込みをしていた。20代になると、寄金者の割合は大幅に減少し、30代、40代ではやや増えるが、50代になると、寄金者は視聴者の約1割にすぎなくなる。つまり、寄金者は、10代を中心とする比較的若い年齢層に多かったということができる。 年齢層ごとに、数量化II類という多変量解析の手法を使って、寄金者と非寄金者とを判別する要因をべてみると、20代以上の場合には、障害者への同情ないし共感が寄金行動と深い関連をもっているのに対し、10代の場合には、タレントや他の寄金者への評価が寄金行動と比較的強い関連性をもっていることがわかった。つまり、10代の視聴者は福祉問題そのものよりも、むしろそれからは外れた周縁的な要素にひかれて寄金行動をとる、という傾向がみられるのである。

(2)先有傾向

マートンは、「戦時債券購入キャンペーン」放送の聴取者がもっていた先有傾向を「一般的態度」(戦時債券に対する好意的な態度)と「特殊な態度」(事前の債券購入意図の有無)とに分け、この二つの軸を組み合わせることによって、四つのタイプに分類した。24時間テレビでも、先有傾向を4つのタイプに分けて分析した。

寄金者だけを対象とした第二次調査の結果を用いて、先有傾向によ寄金者のタイプ分けをしてみよう。まず、「福祉をすすめるために一般の人たちから寄付を募ることについての態度」を一般的態度とし、「事前に寄金の意思決定をしていたかどうか」を特殊な態度として質問し、マートンと同じようなタイプ分けをしてみた。各タイプ別に、寄付をしようと決めた理由の分布をみると、タイプI、IIIとタイプII、IVとの間にはっきりした違いがみられる。

テレビで紹介された障害者の姿をみて、寄金への動機づけを生じたのは、タイプIとタイプIIIのグループに比較的多かった。つまり、募金キャンペーンに対する一般的態度のいかんにかかわらず、事前に寄付しようという意図をもっていた人たちは、そうでなかった人に比べて、寄金への動機づけという点で、テレビの福祉関連場面からより大きな影響を受けていたのである。また、「日頃何もしていない」ことに対する罪の意識から、寄金しようという気持になった人の割合も、タイプII、IVに比べると多い。これらの人びとはもともと寄金したいという意図を持っていたのだが、テレビの映像を通して障害者の現状を見たことによって、罪の意識が深まり、あるいは寄金行動への動機づけをいっそう強化された、と考えることができる。これに対して、タイプIIとタイプIVのグループでは、障害者や難民たちのために多くの人びとが献身的に活動しているのを見て、自分も役立ちたいという気持になったり、テレビで大勢の人びとが寄付しているのを見て、自分もという気持になったりした、というように、テレビの中の他者が一種の「行動モデル」になって、「参加」ないし「同調」の欲求を喚起された、という動機づけの傾向が強くみられる。

以上の調査結果は、マートンの分析した戦時債券キャンペーンの場合とはやや異なっている。

マートンの場合には、ケイト・スミスの放送内容にいちばん強く反応したのは、タイプIIのグループであり、タイプIのグループは、すでに戦時債券の購入を前もってきめていたから、スミスによって説得される必要はなかった、としている。そして、タイプの聴取者が、スミスの放送の中でもっとも大きな比重を占めていた「犠牲のテーマ」にもほとんど関心を示さなかったことを、その証拠の一つとしてあげている。さらに、「24時間テレビ」ではタイプI、IIIに比較的多くみられた「罪の意識」は、マートンの事例ではタイプIIにもっとも多くみられた、としている。

このような両者の違いはどこから生じたか、ということは必ずしも明確ではない。戦時債券と福祉キャンペーン募金との間の性格的な相違点もその原因のひとつかもしれない。また聴取者の年代構成の差や、ラジオとテレビというメディアの違いも影響しているかもしれない。さらに、キャンペーンのテーマないしメッセージの違いもあろう。

ただし、ここでは、二つの点を指摘しておきたい。一つは、マートンがタイプIIとして分類したグループというのは、「事前に債券購入意図がなかった」としながらも、実は番組の始まる以前に戦時債券をある程度購入していた人達だった、という点である。つまり、彼らはすでに債券を買っていたので、自分たちの義務は一応果たしており、それ以上買う必要性を感じていなかったのである。ところが、ケイト・スミスの放送を聞いているうちに、自分たちの努力がまだまだ不十分だったことを認識し、新たに生じた「罪の意識」から、債券購入への動機づけを生じることになったわけである。このような人びとは、実際には債券購入の意図を潜在的にはある程度持っていた、と推測することもできる。したがって、マートンの分類したタイプIIのグループとタイプIのグループとの間には、実際にはそれ程の差はなかったのかもしれない。

もう一つは、日本とアメリカにおける「罪悪感」のとらえ方の違いである。周知のように、アメリカではキリスト教的な道徳観念が発達しており、日常的な行動の中で絶えず「罪」の意識が喚起され、それによって行動を律している。これに対して、日本では「罪」の意識は精神の深層部分に沈潜しており、日常的な行動を直接コントロールしているのはむしろ「世間体」とか「恥」などと呼ばれるような意識であることが多い。つまり、番組を見た途端に罪の意識に駆り立てられ、寄金行動へ走るというパターンは日本では考えにくい。むしろ、後述するように、潜在的な罪の意識を持っている人は、「24時間テレビ」を見る以前から寄金をしようという意図を持っていた人に比較的多く、彼らは番組のメッセージからもそれほど直接的な影響は受けていないのである。

(3)番組内容の影響

それでは、「24時間テレビ」の番組そのものは、視聴者の寄金行動を動機づける上でどのような直接的影響を及ぼしたのだろうか。第一次調査のデータをもとに、寄金の有無に影響を与える要因の分析をしてみたところ、番組の内容は、視聴者の属性や先有傾向に劣らず大きな寄与要因となっており、番組内容の中でも、障害者やタレントへの評価がとくに重要なファクターになっていることがわかった。年代別にみると、10代と40代以上では出演タレントへの評価が大きなウェイトを占めているのに対し、20代・30代では障害者への共感が寄金行動と深い関連をもっていることがわかった。つまり、出演タレントに好意的なイメージを抱く一•代や四•代以上の人たちや、放送された障害者の姿に強い共感を抱いた20代・30代の人たちは、それ以外の人たちにくらべて寄金行動をとりやすい、という傾向がみられたのである。

次に、番組のどのような内容が寄金行動を動機づける焦点となったのか、という点をさらに詳しく検討してみよう。第二次調査では、「お金を寄付しようという気持を起こさせたのは番組のどんなことがらでしたか」という質問で、あらかじめ用意しておいた18項目の選択肢の中からいくつでも自由に回答してもらった。回答結果を見ると、障害者や難民の現状紹介、チャリティ・コーナーなど、「24時間テレビ」の主要なキャンペーン・メッセージが大半の寄金者にとっても主たる動機づけの焦点となっていたことがわかる。ただし、これを年齢別に見ると、回答率にはかなりの差が見られる。10代は20歳以上に比べて、「タレントが出演したこと」や「リブ・トゥゲザーの訴えかけが行なわれたこと」が寄金の動機になったという回答率が多くなっている。さらに、「寄金者のメッセージが紹介されたこと」という回答は15~19歳のハイティーン層に比較的多くみられた。つまり、タレントや統一スローガンのような、親しみやすくわかりやすいメッセージは、年齢の低いローティーン層にアピールしやすかったのに対し、福祉の現状紹介などのようにある程度以上の理解能力と知識を必要とするメッセージは、年齢のより高い層を引き付けやすい、ということができよう。また、多くのハイティーンの視聴者たちにとって、他の寄金者たちは、いわばテレビの中の「一般化された他者」、つまり一種の行動モデルとしての役割を果たしたと考えられる。この年代は、キャンペーン・メッセージの意味を一応理解することができるし、またある程度の社会性も備えているが、主体的な決定を下せるような自我が必ずしも十分に確立されていないので、他者への同調志向が他の年代層に比べて生じやすい、といえるのかもしれない。

上記の18項目への回答をもとに、数量化III類という多変量解析の一手法を用いて、寄金への動機づけを与えた番組特性のパターン分類を行なってみたところ、図5-10のような結果が得られた(固有値の一軸と二軸の組合せ)。18項目の散らばり具合と、各項目の特性とを考えあわせると、これらは図に示すように大きく三つのグループに分けることができる。

第一のグループは、福祉の現状や障害者・難民などを紹介した場面が寄金の動機づけの焦点となっていたグループであり、「福祉メッセージ型」と呼ぶことができる。第二のグループには、タレントや局のスタッフ、一般市民などがチャリティを呼びかけたり、メッセージを紹介したり、寄付したりする場面が含まれており、これはテレビの登場人物を通したパーソナル・インフルエンスを受けた人びとからなると考えられるので、「テレバイズド・パーソナル・インフルエンス(略してTPI)型」と名付けることができる。このグループは、図のようにさらに二つに分けることができる。すなわち、一つはタレントや局のスダッフに影響されたタイプ、もう一つは一般市民の行動に影響されたタイプである。第三のグループは、テレビを使った大規模なマラソン放送という「24時間テレビ」の性格、だれでも参加でき、毎年放送されることなど、番組それ自体のもつイベント的ないしお祭り的な性格に引かれて寄金をしたというタイプである。したがって、これは「メディア・イベント型」と呼ぶことができよう。このように、視聴者がこの番組をみて寄金をしようという気持になった動機づけの基本的類型は、「福祉メッセージ型」、「テレバイズド・パーソナル・インフルエンス(TPI)型」、「メディア・イベント型」の三つのタイプに分けて考えることができる。

第二次調査では、寄金の理由を直接たずねる設問を作った。番組内容を動機づけの焦点とする前記の三つのタイプと合わせると、寄金行動への動機づけの主要な類型は、①福祉メッセージ型、②TPI型、③メディア・イベント参加型、④免罪符購入型、の4つにまとめることができる。これら4つの動機類型が受け手のどのような属性や先有傾向と結びついているかを、クロス集計表で検討してみると、次のようなことがわかった。 まず、「福祉メッセージ型」に比較的多く見られる特徴は、10代であること、あらかじめ寄金の意図を持っていたこと、前回のテレソンを見て寄金をしていること、友人とのつきあいが多いこと、「24時間テレビ」を長時間みたこと、などである。次に、「TPI型」、つまりテレビの出演者から直接影響を受けた人に見られる特徴は、10代後半であること、「24時間テレビ」を長時間見ていたこと、「24時間テレビ」を見てテレビ局やタレントと一体感を感じたこと、などの点である。「メディア・イベント参加型」の特徴は、事前の寄金意図がなかった人に比較的多いことだけであり、他の属性や先有傾向などと有意な関連性はみられなかった。また、「免罪符購入型」に比較的多く見られる特徴は、20代以上の大人であること、事前に寄金をしようという意図があったことの二点である。

第5章 限定効果論を代表する3つの研究

メディア効果論では、「強力効果説」から「限定効果説」への転換、その後、再び「強力効果説」の復活、という流れが一般に受容されている。このような捉え方は、必ずしも間違っているとは言えないが、例えば、「火星からの侵入」の事例を詳しく再検討すると、「火星からの侵入」放送のインパクトが、必ずしも「強力効果」を裏付けるものではなかったことは、すでに述べたとおりである。むしろ、ラジオがリスナーの行動に及ぼした影響はごく限定的であり、むしろリスナーの発揮した「批判能力」や「情報確認行動」がメディア効果を抑える役割を果たしたという点では、この研究はメディアの限定効果を浮き彫りにするものだったとも言えるのである。

一方、メディアがオーディエンスの「認知」面(現実構成、擬似環境の形成)に及ぼす効果という視点からメディア効果論の展開を振り返ってみると、1920年代のリップマンによる「擬似環境」や「ステレオタイプ」などオーディエンスの頭の中の映像(環境イメージ、小文字の世論)が、主として新聞などのマスメディアによって造成されたものだとする強力効果論は、1950年代以降の現実構成論、議題設定効果、培養効果、沈黙の螺旋理論においても引き継がれており、メディアの認知的効果において「限定効果」「最小効果」に置き換えられた訳ではなかった。それは、ニューメディア時代のSNSにおいても、「フィルターバブル」「エコチェンバー」「フェイクニュース」などがオーディエンスの現実構成を大きく歪める可能性が指摘されているように、メディアの認知面での効果、影響が大きいことを示すものである。

以下では、いわゆる「魔法の弾丸(丸薬)」または「皮下注射針」モデルから「限定効果」モデルへのパラダイム・シフトを決定づけた3つの代表的な研究として、「ピープルズ・チョイス」「パーソナル・インフルエンス」「クラッパーの一般化」を若干検討してみよう。

ピープルズ・チョイス(Lazarsfeld, Berelson and Gaudet)

本書は、ラザースフェルド、ベレルソン、ゴーデットという、コロンビア大学応用社会調査研究所のメンバーが、1940年5月から11月までの7ヶ月間、オハイオ州エリー郡で実施したパネル調査の報告書である。調査の目的は、大統領選挙のキャンペーンが有権者の投票行動に与えた影響、特にマスメディアの果たした役割を実証的に明らかにすることにあった。本調査研究を通じて、以下に述べるような新しい調査手法の発明、メディア効果論における新しい発見が行われた。

パネル調査の開発

マス・コミュニケーションの効果を実証的に研究する上で大きな役割を果たしたのは、ラザースフェルドが開発した「パネル調査」という調査手法だった。パネル調査とは、同一の人々に対して繰り返し面接調査を実施する調査手法である。具体的には、1940年5月にオハイオ州エリー郡を代表する3000人の住民をサンプルとして選び、この名簿から層化抽出法で4組各600名を選び出し、このうち3つのグループに対し、7月に1グループ、8月に1グループ、10月に1グループと面接調査を1回だけ実施し、これらを統制群として用いた。4番目のグループに対しては、5月から11月にかけて毎月1回の面接調査(パネル調査)を実施した。この6ヶ月間には、パネル調査を通じて民主・共和両党の党大会と投票があり、大統領選キャンペーンの影響を長期にわたって測定することが可能であった。調査では、投票意図、各種メディアへの接触状況、回答者の特性、政治意識、対人関係などを詳しく質問した。

パネル調査が本研究で役に立ったのは、次のような点だった。

(1) キャンペーンの期間中に誰が投票意図を変更したのかを見定め、彼らの特性を研究することが可能になった。

(2) ある面接調査から次の面接調査までのキャンペーン情報への接触状況の変化を調べることができる。

(3) 2回の面接調査の間に回答者が投票意図を変更すれば、彼の意見を変化の過程の中で把握できる。

(4) 繰り返し面接調査を行うことによって、キャンペーンの効果を統計的に追跡することができる。例えば、ある面接調査時点では投票意図が未定だったが、その次の面接調査時点には意見を持つようになった人々を研究できる。

マスメディアの補強効果

パネル調査の結果、6ヶ月間の選挙キャンペーンを通じて、マスメディアは投票行動にはほとんど影響を与えない代わりに、有権者の投票意図を「補強する」という効果を及ぼしたことが明らかになった。5月(党大会前)と10月(投票直前)に投票意図を調査した約600人の回答者のうち半数の人々は、選挙運動への数ヶ月にわたる接触によって、それ以前の投票意図を変えなかったことがわかった。ただし、選挙キャンペーンが人々に何の影響も与えなかったわけではなかった。人々にとって、選挙キャンペーンは、投票行動を変える代わりに、以前の決定をずっと持ち続けるという重要な目的に役立ったのである。つまり、有権者に対して、当初の投票意図を補強する効果があったのである。(Lazarsfeld et.al, 1944, 邦訳p.148)。

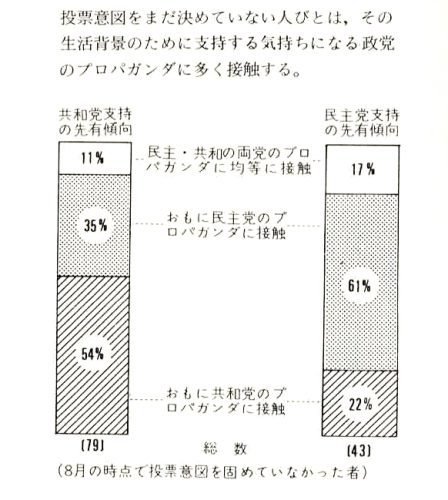

先有傾向と選択的接触

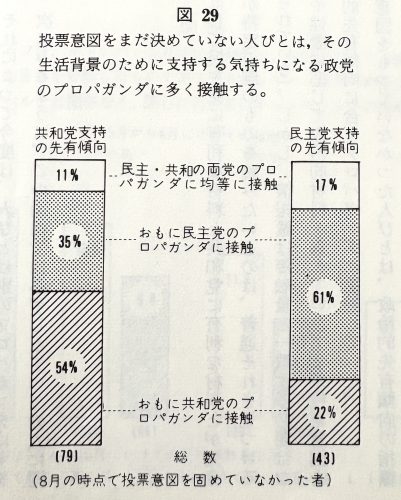

一方、パネル調査の結果、人々は先有傾向によって、自分のこれまでの立場を支持する情報源を選択する傾向があることがわかった。例えば、民主党支持者よりも共和党支持者にウィルキー候補(共和党)に耳を傾ける者が多く、共和党支持者よりも民主党支持者にルーズヴェルト候補(民主党)の話に耳を傾ける者 が多かった。党派色の強い人ほど、自分の応援する政党のキャンペーンに接触する傾向が強く見られた。他方、キャンペーンの主唱者が標的としていた投票意図未確定の有権者は、その選挙関心の低さゆえに、マスメディアの政治的な内容にはあまり接触しないことがわかった。パネル調査の結果によると、5月から10月の間に一貫した投票意図を持っていた回答者のうち約3分の2が自分の側を支持するプロパガンダに主に接触し他のに対し、他方のプロパガンダに主に接触したのは4分の1未満だった。このような傾向は、「選択的接触」と呼ばれるもので、Lazarsfeldらのパネル調査で初めて明らかにされたものである。マスメディアが改変効果よりも補強効果を強くもたらした原因の一つは、有権者による選択的接触があったと推測される。

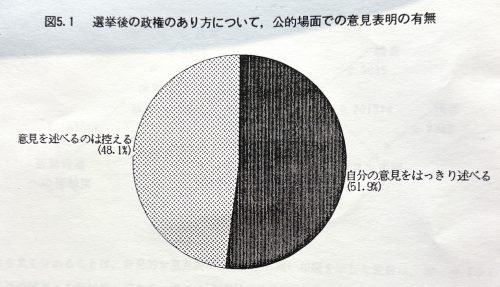

選択的接触(邦訳 p.142)

選択的接触がメディア・キャンペーンの補強効果をもたらすという知見は、これ以降も、いくつかの研究で実証されている。

2段階の流れとオピニオンリーダーの発見

マスメディアの限定効果をさらに明確に示す知見は、投票の意思決定過程における「オピニオン・リーダー」の重要な役割と、「コミュニケーションの2段階の流れ」の発見であり、パーソナルな接触(パーソナル・インフルエンス)は、投票の意思決定において、マスメディアよりも効果的だという発見だった。Lazarsfeldらは、選挙運動の期間中に投票意図を変えた人びとに対し、投票意図を決める上で決定的に影響力を持ったのは何だったかを尋ねたところ、「他の人びと」という回答がいちばん多いという結果を得た。つまり、パーソナルな影響力が一番大きかったのである。このような人びとを、彼らは「オピニオン・リーダー」と呼んだ。しかも、これらのオピニオン・リーダーは、すべての社会階層に広く分散しており、彼らはラジオ、新聞、雑誌などのメディアによく接触していることを発見した。このことから、Lazarsfeldらは、「観念はしばしば、ラジオや印刷物からオピニオン・リーダーに流れ、そしてオピニオン・リーダーからより能動性の低い層に流れる」という仮説を定式化したのであった。この「コミュニケーションの2段階の流れ」仮説は、1955年の『パーソナル・インフルエンス』において、より広い意思決定領域において立証されることになった(Katz & Lazarsfeld, 1955)。

エリー郡調査の問題点

ラザースフェルドらは、投票を一種の消費者の意思決定と捉え、選挙後の調査で、投票行動の決定に影響を与えた情報源や最も重要な情報源について質問した。その結果、3分の2以上が新聞またはラジオを「有益な」情報源として挙げ、半分以下が親戚、仕事の関係者、友人、隣人などの個人的な情報源を挙げた。半数以上がラジオまたは新聞を最も重要な情報源として挙げたが、重要な個人的情報源を挙げたのは4分の1未満だった。このように、メディアの影響を示す証拠が豊富であるにもかかわらず、著者たちは「他人が他人を動かすことが何よりも重要である」と結論づけました。Lazarsfeldらによるこうした結論は、彼らの関心がもっぱら「投票意図」という行動ないし態度のレベルでの影響にあったからだと思われる。実際には、情報取得や認識というではマスメディアは大きな影響を持っていたにかかわらず、Lazarsfeldらはこれを無視し、もっぱら行動面での「限定効果」だけに焦点を当てた可能性がある(Chaffee, and Hochheimer. 1985)。

パーソナル・インフルエンス(Katz & Lazarsfeld)

調査の概要

KatzとLazarsfeldは、「ピープルズチョイス」で発見された「コミュニケーションの2段階の流れ」仮説を検証するために、ごく日常的な意思決定の事例におけるマスメディアの影響とパーソナルの・インフルエンスについて調査研究することにした。ここでのポイントは、意思決定(意見形成)におけるオピニオン・リーダーの析出と、マスメディアの影響力の大きさの調査であった。調査の概要は次のとおりである:

調査地域:アメリカ中西部(イリノイ州)ディケーター

調査対象:各層を代表する800人の女性(16歳以上)

調査方法:面接調査

調査対象領域:買い物、流行、社会的・政治的問題、映画の観覧

質問票の内容:

1. それぞれの領域における意思決定(意見形成)について

2. その決定に際しての影響源の役割について

3. 回答者が考える影響者についての質問

4. 読書、ラジオ聴取習慣について

5. 回答者自身のオピニオン・リーダーシップの測定

6. 回答者の社会的属性(社会的地位、社交性など)

7. 回答者の態度特性

追跡面接:

回答者に対する面接調査の中で質問した「影響源」をもとに、影響者(回答者が何らかの意思決定を行なった際に、彼らが影響を受けた相手)つまりオピニオン・リーダーに対して、追跡面接を実施した。

オピニオン・リーダーの特性、役割

(1) 日用品の買い物行動におけるリーダー

調査の結果、買い物リーダーは、測定した3つの社会地位レベルのすべてにほぼ均等な割合で出現しているということがわかった。追跡面接の結果を見ても、買い物という行動場面での影響の授受が、地位を異にした女性の間で行われることは少なく、影響の方向は上昇的な場合も下降的な場合も同じようにあることがわかった。年齢に関しては、年長層から若年層へという下降的な影響の流れが宇川れる。

(2) 流行に関するリーダー

調査対象者の約3分の2は、化粧品や衣服などの流行に関して変更したことがあると回答した。そして、彼女たちの多くは、流行の変更に際して、オピニオンリーダーからのパーソナルな影響を受けていたことがわかった。流行のリーダーシップは、生活歴のタイプによって異なることがわかった。リーダーシップの大きさは、未婚女性>小世帯主婦>大世帯主婦>年配の夫人という順で減少する傾向が見られた。また、リーダーシップの大きい人ほど、流行に対する関心が高いことも明らかになった。さらに、社交性が高まるほど、流行のリーダーシップも強くなるという関連が見られた。

(3)社会的・政治的問題をめぐるリーダー

本調査における「社会的・政治的問題のリーダー」とは、「現在社会的・政治的領域で起こっている事柄をよく知っており、かつ、他の女性たちからそれについての情報や意見の相談を受けることの多い女性」と定義されている。調査の結果、この領域でのオピニオン・リーダーの数は非常に少ないということが明らかになった。また、社会的・政治的問題に関するリーダーシップは、社会的地位の高い女性ほど多いという結果が得られた。これは、買い物リーダー、流行リーダーとは異なる結果である。

(4) 映画観覧におけるリーダー

最後に、映画観覧におけるオピニオンリーダーの特性を見ると、映画のリーダーシップは未婚女性に集中する傾向が見られた。年齢が若いこと、および未婚であることが、映画館に足を運び、さらには映画のリーダーになるチャンスと結びついている一方、それぞれの年齢層グループ内部において、しばしば映画を見に行く人はあまり行かない人に比べてリーダーになりやすいことがわかった。映画を見に行くという行動は、多くの場合、誰かと一緒に映画を見に行くということである。したがって、この領域における影響の流れの多くは、一緒に映画を見に行く同年齢層の仲間たちの間で生じていると考えられる。

コミュニケーションの2段の流れ

すでに見たように、『ピープルズ・チョイス』の研究において、「コミュニケーションの2段階の流れ」仮説が初めて定式化された。すなわち、「いろいろな観念はラジオや印刷物からオピニオン・リーダーに流れ、さらにオピニオン・リーダーから活動性の比較的少ない人びとに流れることが多い」というものである。しかし、この仮説は選挙運動(政治コミュニケーション)という単一の分野で立証されたに過ぎない。そこで、ディケーター調査では、この仮説が他のさまざまな分野でも成り立つものかどうかを検証することになった。具体的には、(1)「ピープルズ・チョイス」の場合と同様に、オピニオン・リーダーは、ラジオ、新聞、雑誌などのメディアによく接触しているか、(2) オピニオン・リーダーが非リーダーよりもマス・メディアから強く影響を受けているかどうか、(3) オピニオン・リーダーはすべての社会階層に広く分散しており、フォロワーに対して水平的な影響を及ぼしているかどうか、という点をデータによって検証したのである。

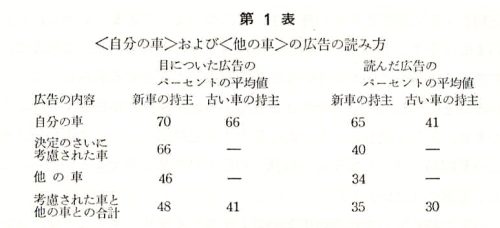

まず、雑誌への接触度について見ると、どの分野においても、オピニオン・リーダーは非リーダーよりも多くの雑誌を読んでおり、またよく本を読んでいることがわかった。このような関係は学歴を統制しても変わらなかった。また、オピニオン・リーダーは非リーダーよりも全国雑誌(コスモポリタン的な内容)を読む比率が高いこともわかった。次に、流行を変改した人に、影響源を聞いたところ、オピニオン・リーダーは非リーダーに比べ、マス・メディアから影響を受けたと答える割合が高かった。ただし、買い物、映画観覧、社会的・政治的問題の領域については、このような関連は見られなかった。

パーソナル・インフルエンス(邦訳, p.178)

このように、すべての領域ではないが、「コミュニケーションの2段階の流れ」仮説がある程度立証されたということができる。

クラッパーの一般化(1960年)

1960年に刊行された、J. T. Klapperの著書『マス・コミュニケーションの効果』は、それまでのマスメディア効果論の成果を総合的に検討し、いわゆる「限定効果論」として総括したもので、マス・コミュニケーション効果論の歴史において、重要な業績として評価されるものだった。1920年代に始まる初期のマスメディア効果論を「皮下注射」アプローチとして位置付け、1940年以降の実証的な効果研究を「現象論」的アプローチとして対比させ、限定効果を強調する現象論的アプローチが今後のマス・コミュニケーション研究において主流になると論じた (Klapper, 1960)。

Klapperによれば、これまでの研究を総括すると、説得的マス・コミュニケーションは、受け手を変改させるよりも、補強(reinforcement)の作用因として機能することが多いという。すなわち、受け手に対する支配的な効果として見出されるのは、補強ないし意見の固定性である。第二に、一般的な効果として見られるのは、意見の強化といった小さな変化である。そして、変改という大きな影響は滅多に見られないとしている。このようなマスメディアの補強効果が支配的だとする根拠として、Klapperは、1940年行われたLazarsfeldらのエリー郡での投票研究(Lazsfeld et. al, 1944)と、1948年に行われたBerelsonらのエルミラ郡での投票研究 (Berelson et. al, 1954)を挙げている。例えば、エルミラ郡でのパネル調査では、有権者に対して「補強効果」が最も多く見られたと、次のように述べている。

補強、修正、そして変改は1940年の研究と同じ割合で生じたことが発見された。六月と八月の結果を対比すると、760人の回答者パネルの66%は、六月の政党支持の立場を維持していた。17%はある政党への支持から「中立」、あるいは「中立」からある政党への支持とゆれ動いた。そして実際に変改を示したものはわずか八%にすぎなかった。選挙運動期間の後半にあたる8月と10月のあいだでは、補強の割合はほとんど変らず(68%)、変改の割合は低下した(3%)。さらに、より多く選挙運動に接触したものは、その接触に関して、より選択的であること、そして選挙運動への接触の度合がそれほど高くない人よりも、変改を経験する傾向が少ないことが発見された。ベレルソン、ラザースフェルドおよびマックフィーは、いく分か控え目に、「接触は変改を作り出すよりも結晶と補強の方向に働く」と結論づけた。(Klapper, 1960, 邦訳p.34)

このように、マス・コミュニケーションの影響力が変改ではなく補強の方向に働く原因として、次の5つの媒介的諸要因を指摘した。

(1) 先有傾向 (predispositions)および選択的接触 (selective exposure)、選択的知覚 (selective perception)、選択的記憶 (selective retention)の過程

(2) 個々の受け手が属している集団と集団規範

(3) コミュニケーションの内容の個人相互間の伝播

(4) オピニオン・リーダーシップの行使

(5) 自由企業社会におけるマスメディアの性質

このうち、Klapperの業績として注目される点として、(1)と(2)について説明を加えておきたい。

先有傾向と選択的接触

人々の既存の意見と関心、より一般的には、彼らの先有傾向はマス・コミュニケーションに対する彼らの行動と、このコミュニケーションが彼らに与える効果に対して、非常に大きな影響を与えることが明らかになった。一般に、人々は彼らの既存の態度と関心に一致したマス・コミュニケーションに接触する傾向がある。逆に、既存の態度や関心に沿わないコミュニケーションを、彼らは避ける。また、共鳴しない内容に接触せざるをえない場合には、彼らはしばしばその内容を知覚しないか、あるいは彼らの既存の見解に適合するように内容を作り直し、解釈するか(選択的知覚)、あるいは彼らが共鳴する内容を忘れる度合いよりももっと簡単に忘れる(選択的記憶)。選択的接触は、1940年のLazarsfeldらの投票調査で見られた他、国連のキャンペーンに関するStarとHugの研究においてもはっきりと見られた。この研究によれば、国連に関する情報の増大と国連に対する態度の改善を目的としたメディア・キャンペーンに接触した人々は、もともと国連に関心を持ち、国連を高く評価している人々から主として構成されていたという。

集団と集団規範

KatzとLazarsfeldはによれば、個人の意見や態度と考えられているものは、しばしば彼が属している集団の規範であり、それがマス・コミュニケーションの補強効果の作用因として作用する。人々は自分の意見と適合する意見を持つ集団に所属する傾向があり、集団内討議を通じて、そうした態度や意見は強化される。集団への所属は、補強を促進し、選択的接触を強化することで、変改を阻止する傾向が見られる。集団はまた、対人的な影響力とオピニオン・リーダーシップの行使の舞台を提供することによって、共鳴的なマス・コミュニケーションに潜在する補強力を強化するのに役に立つ。

わら人形としての「魔法の弾丸」「注射針」モデル

このように、Klapperの一般化を通じて、プロパガンダ研究や「火星人襲来パニック」の研究など、マスメディアの及ぼす巨大な影響力に関する研究は、1940年代以降の調査研究で明らかにされた「限定効果」論に対して、「魔法の弾丸(特効薬)」モデルとして、否定されるようになった。

しかし、この「魔法の弾丸」ないし「皮下注射」といった呼称は、メディア効果論において、「限定効果論」の重要性や目新しさを強調するために、袋叩きにするための「標的=わら人形」として捏造されたのではないか、という指摘がその後なされるようになった。例えば、Chaffee and Hochheimer.( 1985)は、「皮下注射針」(hypodermic needle)や「魔法の弾丸(特効薬)」(magic bullet)のイメージは、医療から借用された比喩の誤解であり、後年に限定効果モデルと対比させ、相手の弱点を叩くためにわざと作られた「わら人形」(straw men)に過ぎない、と指摘している。Chaffeeらによると、1920年代後半にペイン基金が後援した若者への映画の影響に関する初期のマスコミ研究は、メディア効果の線形モデルに基づいてはいたものの、その理論の複雑さにおいて非常に洗練されていた。同じ映画でも、子供の年齢、性別、予備的な傾向、知覚、社会環境、過去の経験、親の影響によって子供への影響が異なることが示された。その後の1930年代および1940年代のメディア効果研究者で、メディアの内容が大衆によって直接受け入れられ行動に移されるという単純な直接効果モデルを提案した者は誰もいなかったという。つまり、「魔法の弾丸」モデルとされた1930年代以前の初期の研究においても、マスメディアの直接的な強大効果とは異なる結果が得られていたのである。

Lubken (2008)によれば、「注射器」の比喩を用いて脆弱な聴衆に対するメディアの強力な影響を表現した最も早いマス・コミュニケーション研究者による使用例は、1953年にコロンビア大学の応用社会調査研究所(BASR)のレポートにある。当時、大学院生だったElich Katzがテレビに関する実施委員会のために作成したものである。「誇張すれば、研究が当初持っていたキャンペーンのような説得過程の『モデル』は、巨大な注射器(a giant hypodermic needle)に似ていたと言えるだろう」とカッツは書いている。「非常に最近まで、メディアは全能であり、ほとんどすべての目と耳に影響を与えることができると広く信じられていたのだ。」カッツはそのモデルの構成を次のようにまとめている。「要するに、マス・コミュニケーションのプロセスのモデルはこのようなものだった:一方には強力なマスメディアがあり、メッセージを送り出し、他方には分子化した個人の大衆があり、直接的かつ即座に応答している、間には何も存在しない。」このように、「皮下注射針」モデルという言葉は、1950年代になって、限定効果論の初期の研究者によって作られたものであり、限定効果論の優位性を印象づけるために生み出された「わら人形」であった可能性が高いのである。しかし、「火星人の襲来」パニック研究や、1930年代の主要なマス・コミュニケーション研究に見られるように、初期の研究では、マスメディアの巨大な直接的効果が必ずしも強く主張されたわけではなかったのである。

むしろ、「火星からの侵入」に見られるように、ラジオ聴取者の「批判能力」が情報確認行動を通して、パニック的反応を抑える役割を果たしたという研究結果がしめさえており、これはマスメディアの「限定効果」を明らかにしたものであり、初期のマス・コミュニケーション研究と1940年代以降の研究との間に断絶よりも連続性があった証拠とも考えることができる。

しかしながら、1970年代以降になると、マス・コミュニケーションに関する標準的な教科書において、「魔法の弾丸(特効薬)」や「皮下注射針」という用語が、戦前のマスコミ効果論における「直接的」「巨大」効果の研究を象徴するモデルとして広く紹介されるようになり、アメリカ、日本、その他の国でも既定の事実であるかのように無批判に受け入れられてしまった。これは、後述するように、議題設定機能研究、培養分析、沈黙の螺旋理論、認知バイアス論などが、例えば戦前のLippmannなどの研究をさらに発展させたものであるという事実を隠すことになったと思われる。

第6章 「利用と満足」研究の展開:能動的オーディエンス像の検証

マス・コミュニケーションの実証的な効果研究は、1940年の「ピープルズ・チョイス」から始まったが、同じ頃、問題意識を若干異にする質的な効果研究が、同じ研究グループによって開始された。それが「利用と満足」研究(Uses and Gratification Research:以下、「U&G研究」と略記)と言われるものである。投票行動などキャンペーンの効果研究との違いは次の点にある。つまり、キャンペーン効果研究では、「メディアは人びとの態度や行動をどれだけ変化させることができるか」を問題としていたのに対し、U&G研究では「人びとは生活行動の中でマスメディアをどのように利用し、またマスメディアとの接触によってどのような充足を得ているか」を中心的な主題としている(竹内, 1982)。これは、キャンペーン研究では、マスメディアが主体でオーディエンスはあくまで客体であるのに対し、U&G研究では、オーディエンスが主体として位置付けられ、その能動性に焦点が当てられているという点で決定的な違いが見られるのである。これは効果研究における一種のパラダイム転換だったとも言える。また、オーディエンスの「欲求」「動機」がメディア接触による複合的な「充足」や「機能」と結びつけて研究されることによって、従来の受容理論における「単機能」という前提を超えて、新しい発見がもたらされた点に画期的な意義があった。

1940年代の質的U&G研究

1940年に始まったキャンペーン効果の研究は、世論調査の手法を用いた量的な調査によって行われたのに対し、同じ頃スタートしたU&G研究は、グループインタビューなどの質的調査手法を用いて行われた。その理由について、当時U&G研究を主導したH. Herzogは、「研究対象となる連続ドラマの推定される影響は、ゆっくりと蓄積されて生じるため、これらの影響を社会調査によって特定するのは難しく、継続的な観察と詳細なインタビュー、およびその慎重な解釈を通じて、多様な材料をつなぎ合わせることによって追跡することが可能になる」と述べている(Herzog, 1948)。ここでは、1930年代から1940年代にかけて、Herzogらプリンストン大学ラジオ調査室および後継のコロンビア大学応用社会調査研究所で行われた一連のU&G研究の中から、「プロフェッサークイズ」、「昼間の連続ラジオドラマ」「ストライキ中の新聞利用」に関する事例研究を紹介しておこう。

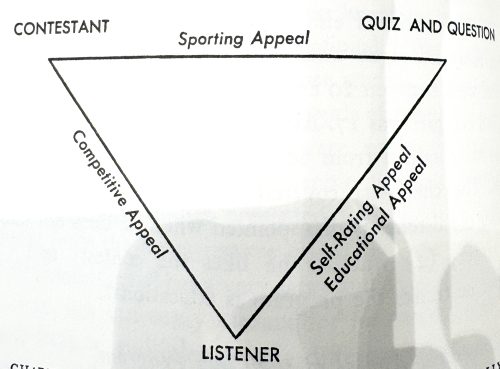

「プロフェッサークイズ」のU&G研究(Herzog)

(1)調査の概要

実施主体:プリンストン大学ラジオ調査室(およびコロンビア大学応用社会調査研究所)

主たる研究者:Herta Herzog

調査対象:低所得層から選ばれた20歳〜60歳の男女11名

調査方法:クイズ番組のリスナー(男性3名、女性8名)に対する詳細なインタビュー

調査対象ラジオ番組:プロフェッサークイズ。平均聴取率が13%と高く、人気のクイ番組。多くのリスナーから「教育的」だとの評価を得ている番組。

(2)調査の結果

このクイズ番組は、リスナーに対し、4つのアピールを持っていた。

1. 競争のアピール

第1に、番組に出演している回答者とリスナーの間の競争を楽しむという充足があった。第2は、一緒に聞いている共同リスナーとの間で競争を楽しむという充足だった。第3は、一緒に聞いているオーディエンスの前で褒めてもらうことによる自己顕示のアピールである。

2. 教育的アピール

インタビュー対象者のほぼ全員が「教育的要素」の魅力を挙げ、多くの人がそれを最も重要な点として強調した。20人中15人だけが競技そのものが楽しみを増すと答えたが、全員がこの番組を「教育的」と見なしていた。クイズ番組で得られる知識が断片的で多様なものであることを自覚していたが、「クイズ番組から学ぶことは価値がある、知識を増やすことは良いことだ」と感じていた。というのは、クイズ番組を通じて知識の幅を広げることは、日常生活での会話に役立つからだと答えていた。クイズ番組はまた、読書の代替手段としての機能も果たしていることが分かった。

3. 自己評価のアピール

クイズ番組はまた、自分について知る手段として役立っていた。例えば次のような回答があった。「自分がどれだけ愚かなのか分かった」「自分は予想以上に知識があると分かって嬉しくなる」「多くの質問に答えられることに驚くことがよくある」「他の人に勝つことよりも、自分が何を知っているのかを知ることの方が私にとって重要です。自分が思っていた以上に知識があることに気づきます」など。

4. スポーツのアピール

これは、スポーツ番組を見ているときと似た充足タイプである。全体で8人が競技そのものを楽しんでいると答えた。

番組を他人同士の競争として見る場合、主に次の3つの関心が挙げられる。

1)勝ちそうな競技者を選ぶことで、自分が優れた審判であることを示すことができる。

2)勝ちそうな競技者が、自分が勝ってほしいと思う人物像の象徴となる場合がある。

3)競技者が質問に答える際の失敗を楽しむことができる。

「プロフェッサー・クイズ」に関するU&G研究は、一見娯楽的な内容だと思われがちなクイズ番組であっても、リスナーが日常的に引き出している充足は多様であり、なかでも教育的アピールが最も高く、クイズ番組を聴くことがリスナーの知識の幅を広げ、日常の会話場面で役立てられていると同時に、読書の代替手段としての機能も果たしているという意外な知見が得られたという点で、きわめて興味深い結果と言える。

「昼間の連続ラジオドラマ」のU&G研究(Herzog, 1941, 1948)

(1) 調査の概要

実施の主体:コロンビア大学応用社会調査研究所

主たる研究者:Herta Herzog

調査の目的:アメリカで最大の女性聴取者を持つラジオの連続ドラマの影響を詳細に研究すること。

調査方法:ラジオの連続ドラマの内容分析、ドラマのリスナーと非リスナーの比較、リスナーが連続ドラマから得ている充足についての詳細なインタビュー

インタビュー調査:100人の女性リスナーに対する詳細な面接調査

(2)調査の結果

100人の女性リスナーに対する詳細なインタビューの結果、彼らは昼間の連続ドラマから、3種類のタイプの充足を得ていることが分かった。

1. 情緒的解放 (emotional release)

彼らは、ドラマが提供する「泣く機会」を好み、「驚きや、幸せや悲しさ」を楽しんでいた。また、攻撃性を表現する機会も満足感の源になっていた。自分で問題を抱えているリスナーは、「他の人も問題を抱えていることを知って気が楽になる」と述べていた。ドラマの登場人物の悲しみは、リスナー自身の抱える悩みへの補償として受けとめられた。

2. 願望充足としての充足(wishful thinking)

2番目の充足タイプは、リスナーがドラマを通じて代理的な願望充足を得ることだった。あるリスナーは、ドラマの物語に没頭して自分の悩みを忘れるために番組を聴いていた。一方、自分の人生の欠落を補うためや、自身の犯した失敗をドラマでの成功物語によって補償するために聴いている人もいた。例えば、自分の娘が家を出て結婚したり、夫が週5日間家を空けたりする女性は、『ゴールドバーグ一家』や『オニール家』のような幸せな家庭生活を描いたドラマをお気に入りに挙げていた。

3. 生活上の助言と忠告の源泉(日常生活の教科書)としての利用

3番目の充足タイプは、昼間の連続ドラマを日常生活の助言の源として利用するものだった。「これらの番組を聴いていると、自分の人生で何か問題が起こったときにどうすればよいかが分かる」というのが典型的な回答だった。アイオワ州で実施した関連調査によると、教育水準が低い女性ほど、連続ラジオドラマを「役立つ」と考える傾向が強いことが確認された。これは、教育歴の低い女性が「人と親しくなり、影響力を持つ方法」を学ぶ他の手段を持たず、昼間の連続ドラマにより依存している可能性が高いことを裏付けるものだった。具体的に連続ドラマから得られた助言の例を示すと、次のようになる。

・他者とうまく付き合う方法を教えられた

・夫やボーイフレンドを「扱う」方法を教えられた

・子供を「育てる」方法について助けられた

・特定の状況で自分自身をどのように表現すればよいかを学んだ

・自分の老いや戦争に行く息子を受け入れる方法を学んだ

Klapper(1960)は、これまでのマス・コミュニケーションの効果論を集約する中で、Herzogの研究を詳しく紹介しているが、「助言と忠告の源泉としての利用」のことを「日常生活の教科書としての機能」と呼んでいる。的確なネーミングと言える。連続ドラマに関するHerzogのU&G研究の意義は、クイズ番組の研究の場合と同様に、本来は娯楽的、逃避的なコンテンツとして、「情緒的解放」の充足だけがもっぱら注目されていたにもかかわらず、「日常生活の教科書としての機能」という予想外の教育的な充足、機能を発見した点にあったということができる。

「新聞の機能に関するU&G研究」(Berelson, 1949)

(1) 調査の概要

調査の目的:

1945年6月30日土曜日の午後遅く、ニューヨーク市の主要な8つの新聞社の配達員がストライキを開始した。このストライキは2週間以上続き、その期間中、多くのニューヨーカーは通常読んでいる新聞をほとんど読むことができなくなった。彼らは新聞「PM」や一部の小規模で専門的な新聞をニューススタンドで購入したり、いくつかの新聞社の中央オフィスで店頭販売を利用したりすることはできたが、ほとんどの読者が好んで読んでいた新聞は17日間にわたって事実上入手不能だった。このように、新聞を利用できないこと(新聞ロス状態)が、ニューヨーク市民にとってどんな意味を持ち、どのような心理的影響を与えたのか、新聞が果たしている役割、機能を明らかにするために、質的なインタビュー調査を実施した。

主たる研究者:Bernard Berelson

調査方法:

ニューヨーク・マンハッタン地区の市民60名を対象とする詳細なインタビュー調査。新聞ストライキの最初の週の終わりに実施。

(2)調査の結果

インタビューの最初に、新聞がストライキによって読めなくなったことによる喪失感(missing the newspaper)つまり、「新聞ロス」について聞いたところ、多くの回答者は、ストライキによって新聞が読めなくなったことに「喪失感がある」(miss the newspaper)と答えていた。このように、日常生活の中で重要な役割を果たしている新聞について、具体的にどのような役割を果たしているかについて、詳しくインタビューした結果、6つの機能が発見された。

- 公共問題の解釈に役立つ情報入手のため

多くの人が、時事問題に関する解説(社説やコラム)に関心を持っており、それを自分の意見の基準として利用している。

回答例:「現在、詳細な情報が手元にないので、ただ結果だけがわかる状態です。それは、新聞の見出しだけを読んで、記事を追わないのとほとんど同じです。ニュースに至るまでの詳細や説明が懐かしい。背景やニュースに至るまでの展開を知りたい。」 - 日常生活の道具としての利用

一部の人々にとって新聞ストでロス感情を味わった理由は、それが日常生活における直接的な助けとして使われていたためだった。

回答例:多くの人々は、新聞に掲載されているラジオ番組表がないと、ラジオ番組をチェックするのが難しい、あるいは不可能だと感じた。また、映画を見に行こうと思っても、上映作品を調べるために電話したり歩き回ったりするのが面倒だと感じた人もいた。買い物に興味を持つ女性の中には、広告がないことで不便を感じた人もいた。死亡記事を定期的に読んでいた数人の女性は、知り合いが亡くなっても気づかないのではないかと不安を抱いていた。 - 気晴らしとしての利用

新聞は、日常生活の退屈さや単調さからの解放というニーズを満たすのに特に効果的である。その理由は、新聞が「人間味あふれる話題」を豊富に提供する多様性や内容の豊かさを持ち、また手軽に入手できることや低価格だからである。

回答例:「(ストライキ中は)仕事の合間にやることがなくて、ただ編み物をするしかありませんでした。でも、編み物だと新聞を読むことほど気が紛れません。」「どうしていいかわからなくなりました。気が滅入ってしまいました。時間をつぶすために読むものが何もなかったんです。でも、水曜日に新聞を手に入れたら、とても気分が良くなりました。」 - 社会的地位付与の機能

ある回答者たちは、新聞を読むことで社交の場で情報通であるように見せるために利用していた。新聞には会話における交換価値があった。読者は、何が起こったのかを知り、それを仲間に伝えるだけでなく、公共問題に関する議論で使える意見や解釈を新聞に見つけることもできる。このような新聞の利用が、読者の仲間内での地位を高める役割を果たしていたのである。

回答例:「他の人と会話を続けるためには読まなければなりません。ニュースを話題にする場で何も知らないのは恥ずかしいです。」 - 社会的接触のための利用

新聞の人間味あふれる記事、個人向けの相談欄、ゴシップ記事などは、一部の読者にとって単なる日常の悩みやルーティンからの解放以上のものを提供していた。これらは、社会における道徳の指針や他人の私生活への洞察を与えるとともに、それに対する間接的な参加の機会や、有名人との間接的な「個人的接触」機会を提供していた。

回答例:「ドリス・ブレイクのコラム(恋愛相談)を懐かしく思います。彼女のコラムには若い男女の意見が載っていて、それがとてもワクワクします。」「お気に入りのコラムニストを懐かしく思いました。彼らの記事、ニュース、さまざまな人々とのインタビュー、人々との交流が恋しいのです。」 - 「読むこと」自体の効用

Berelsonが発見した、新聞の持つもう一つの機能は、新聞の内容に関係なく、「読むこと」そのものが都市社会においては強く、満足感をもたらす行動になっているということだった。これは、現代ではメディアのもつ「コンサマトリー」な充足として知られる心理的満足のタイプである。これは、Berelsonの調査によって初めて発見された充足タイプであり、その後のU&G研究においても重要なテーマとなっている。こうしたコンサマトリーな充足を得るために、多くの人々は「とにかくなんでも読めればいい」ということで、他の代替手段を利用していた。

回答例:「家にあった古い雑誌を読みました。」「手元にあったもの、雑誌や本を読みました。」「家にある古い雑誌を読み漁りました。」

このように、Berelsonnの新聞ストライキ調査は、「新聞ロス」という思いがけない事態において、新聞が日頃、実に多様な機能を果たしていることを明らかにしたのであった。

テレビ時代の定量的U&G研究

テレビの充足タイポロジー(McQuail, Blumler & Brown, 1972)

1940年代のU&G研究は、主にラジオを中心に行われたが、1950年代に入ると、新たなマスメディアとして、テレビが登場し、1960年代以降のU&G研究はテレビを中心に行われるようになった。テレビ時代のU&G研究についての考察と新しい研究動向については、McQuailらの論文が重要である(McQuail, Blumler & Brown, 1972, 邦訳pp. 20- 57)。

マス・コミュニケーション効果に関する評論的な研究(Klapper, 1960)の中で、Klapperは、テレビの娯楽番組が提供する「現実と一致しない生活と世界の描写」を逃避的内容と認定し、U&G研究の対象を逃避的コンテンツとして考察した。Schramm、Lyle、Parker(1961)の子供とテレビに関する研究でも、子供のテレビ視聴の第一の動機が逃避的なものだと結論づけている:「楽しみを与えられるという受動的な娯楽、それは空想的な世界に住み、スリルに満ちたドラマに代理的に参加し、おもしろい魅力的な人びとと同一化し、現実生活の退屈さから逃避することである」。

しかしながら、テレビ番組が逃避的なコンテンツだけから構成されている訳ではないし、また、逃避的だとみなされているドラマやショー番組でも、それが視聴者(オーディエンス)によって、逃避的な目的や動機だけによって利用されているわけでもない。1940年代に蓄積されたU&G研究は、さまざまなメディアの娯楽的、逃避的コンテンツが、実際には教育的アピール、自己評定的アピールなど、複合的な機能を果たしていることを明らかにした。同じことは、テレビ番組についても言えるのではないか。McQuailらは、このような問題意識に基づいて、実証的、定量的な調査方法によって、視聴者がテレビ番組から得ている充足のタイポロジーを分析したのである。

(1)調査の概要

調査対象のテレビ番組:

連続テレビドラマ「コロネーション・ストリート」、連続ラジオドラマ「デールズ家の人びと」、テレビのクイズ番組、テレビのニュース番組、テレビの連続冒険ドラマ「若者」「セイント」

調査方法:

1. 少数の視聴者に対するグループ・インタビュー

2. インタビューに基づき、番組に対する態度、視聴動機、視聴による充足(視聴者の意見)のリストアップ

3. 視聴者の意見リストを提示して回答してもらう面接調査の実施(70から180人を対象)

4. 調査データのクラスター分析による充足タイプの析出

(2) 調査結果

1. テレビのクイズ番組の充足に関するクラスター分析の結果

視聴者がクイズ番組から得ている充足パターンが2段階の分析によって導出された。第一に、42×42の相関行列によって、すべての意見項目の関連性が説明された。第二に、クラスター分析によって、すべての意見項目は部分集合(クラスター)に再編成された。その結果、4つの主要クラスターが導出されるとともに、2、3の項目による6つの小さなクラスターが分離された。4つの主要クラスター(および命名したラベル)と、それに含まれる主な意見項目は、次のとおりである。

<クラスター1:自己評定のアピール>

・私は自分を専門家と比較することができる

・私は自分が番組に出演してうまく答えているのを想像するのが好きだ

このクラスターに属する視聴者は、クイズの問題に対する自分自身の答えを解答者の答えを比べる異によって、自分の能力を評価する傾向が見られた。また、どのチームが勝者になるかを当てることによって、自分の能力を評価する傾向が見られた。さらに、仮に自分が番組に出演していたらどうするだろうかと想像することによって、自自身を回答者に投影する傾向も見られた。視聴者の属性との関連を見ると、公営住宅に住む労働者階級の人々が、自分自身に関する事柄を学ぶために利用する傾向が見られた。

<クラスター2:社会的相互作用の基礎>

・私は他の人たちとその番組について話し合うのを楽しみにしている

・私は一緒に見ている人たちと競争するのが好きだ

このクラスターは、社会的相互作用に関連しており、クイズ番組が家族で分かち合う関心事を提供するという役割を果たしている。つまり、クイズ番組は、家族全員が回答について一緒に考えることができる。また、視聴者は正しい解答をめぐって競争しあうことができる。さらに、あとでそれを話題にして楽しむこともできる。クイズ番組は、いわば「交換の貨幣」 の機能を果たしているのである。このクラスターにおける高得点グループは、近隣に非常に多くの知人がいると答えた人に多かった。

<クラスター3:興奮のアピール>

・私は接戦に興奮するのが好きだ

・私は自分の心配の種をしばらうの間忘れたい

このクラスターに共通する特徴は、クイズ番組が引き起こす興奮である。クイズ番組は明らかに、だれが勝者になるかを当てたり、自分の予想の結果がどうなるかを判定するという競争そのものがもたらす興奮や、接戦を期待する気持ちを提供していた。これは「プロフェッサークイズ」に関するヘルツォーグのU&G研究で見出された「スポーツのアピール」に相当する。このクラスターで最も得点が高いグループは、社交性の指標が低く、多人数の家族の中で遅く生まれた労働者階級の人たちであった。

<クラスター4:教育的なアピール>

・私は自分が思っていたより多くのことを知っているのに気づく

・私は自分が向上したと感じる

このクラスターでは、クイズ番組の教育的アピールが検出された。クイズは単に思考を刺激するだけではなく、「自己向上」に役立ったり、自分じしんの知的能力への自信を取り戻すためにクイズ番組を利用するという傾向が見られる。これは、ヘルツォーグが「プロフェッサークイズ」から引き出した「教育的アピール」に対応する機能である。このクラスターと最も関連が強い属性は、「教育的背景」(学歴)である。つまり、クイズ番組の教育的アピールは、学校で学んだ経験がごく限られた人々に対して、最も強く作用していたのである。こうした関連は、ヘルツォーグのえた知見とも一致する。

2. 充足タイポロジーの要約から作成された4つのクラスター

上記の結果は、テレビのクイズ番組に関する充足タイポロジーだったが、McQuailらは、他の4つの番組をクラスター分析した結果を含めて、得られた共通の充足タイプ構造を次のようにまとめている。

1. 気晴らし (Diversion)

(a) 日常生活のさまざまな制約からの逃避

(b) 解決しなければならない諸問題の重荷からの逃避

(c) 情緒的な解放

2. 人間関係 (Personal Relationship)

(a) 登場人物への親近感

(b) 社会関係にとっての効用

3 自己確認 (Personal Identity)

(a) 個人についての準拠

(b) 現実への対処法の学習

(c) 価値の強化

4. 環境の監視

これらの充足タイポロジーは、複数のテレビ番組を対象として、事前のグループ・インタビューと、それに基づく面接調査によって得られたデータを多変量解析の手法を用いて分析した結果、統計的に得られたクラスターをもとに析出されたものであるが、そこで得られた充足タイプは、それ以前にラジオや新聞に関して行われたU&G研究の知見と非常によく似ている点は興味深い。本研究をきっかけとして、U&G研究は、テレビを中心とする新たなメディアを対象として、定量的なデータ分析を中心に実施されるようになった。次に紹介する日本の研究も、こうした流れに沿ったものであった。

日本の視聴者参加番組に関するU&G研究(竹内、飽戸、鈴木、田崎、児島、廣井、三上、水野, 1977)

McQuailらによる新たなU&G研究の登場に刺激されて、日本でも、1970年代以降、定量的な手法を使ったU&G研究に対する関心が高まり、テレビ番組の利用と満足に関する本格的な調査研究が行われるようになった。東京大学新聞研究所の竹内郁郎教授を代表とする「マスコミ受容過程研究会」が1974年度放送文化基金の助成を受けて実施したテレビ視聴者参加番組における「利用と満足」の実態に関する調査研究は、その代表的な事例である。研究会の参加メンバーは、竹内郁郎(代表)、飽戸弘、鈴木裕久、田崎篤郎、児島和人、廣井脩、三上俊治、水野博介の8名である。筆者は当時大学院生だったが、本研究会のメンバーとして、初めて実証的メディア効果研究に参加する機会を得た。

本調査研究の目的は、「人びとがテレビ番組を視聴することによっていかなる種類の満足を得ているか、また、日常生活にとってのいかなる効用を見出しているか」を、いくつかの具体的番組について明らかにしようとするものだった。研究のモデルとなったのは、上記のMcQuailらの先行的なU&G研究である。

(1)調査の概要

調査対象のテレビ番組:

1. NHKのど自慢

2. お国自慢にしひがし

3. 家族そろって歌合戦

4. がっちり買いましょう

5. アップダウンクイズ

6. ベルトクイズ Q&Q

7. クイズグランプリ

8. 日本一のおかあさん

9. 新婚さんいらっしゃい

10. 唄子・啓助のおもろい夫婦

調査対象:

静岡県沼津市在住の主婦800名

調査票の構成:

予備的なグループ・インタビュー結果、予想される充足タイプをに関する「充足態様に関するファセット」を作成し、これをもとに調査項目を作成。

調査実施:

1. 主婦6名を対象とするグループ・インタビューを実施

2. 主婦800名を対象とする郵送、訪問回収調査を実施(回収率86.8%)

(2)調査結果

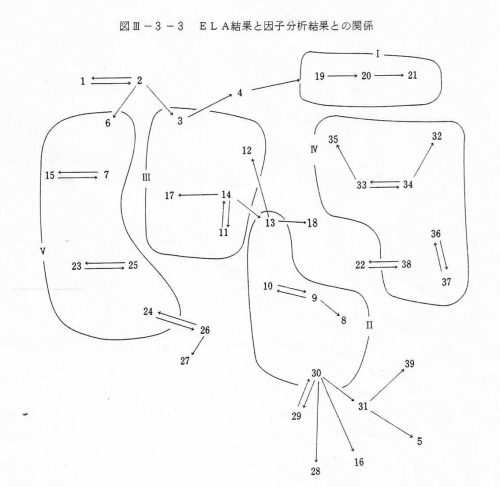

分析の手続き:

各番組ジャンルごとに、、McQuittyの要素連関分析(ELA)、セントロイド法による因子分析、MDS(多次元尺度解析)の代表的手法であるクルスカルの方法とガットマンのSSAを用いて、充足タイポロジーを析出した。

分析結果:

ここでは、クイズ番組(アップダウンクイズ、ベルトクイズ Q&Q、クイズグランプリ)に関する充足タイポロジーだけに絞って、分析結果を紹介する。

まず、要素関連分析(ELA)の結果を見ると、「知識の習得やテスト、頭の訓練などの観点からクイズ番組を受容するクラスター」「クイズ番組によって味わうスリルや緊張感が楽しいという充足タイプ」「日常性からの一時的な逃避を示す項目」「クイズ番組の出場者の勝敗を予想したり、競争のスリルを楽しんだりする充足タイプ」「クイズ番組を視聴しながらそれに回答することが一種の自己確認の機能を果たし、それを通じて満足を味わう充足タイプ」「視聴者がクイズ番組に同一化し、自分もクイズ番組に参加している気分になって楽しむという充足タイプ」といった充足クラスターが検出された。いずれも、従来のU&G研究で得られた充足タイプと重なるところが大きいように思われる。すなわち、「教育的アピール」「日常生活からの逃避(気晴らし)」「競争のアピール」「自己確認」「代理参加」など。

次に、因子分析の結果を見ると、「学習への刺激」(第1因子)、「登場人物との擬似社会的な関係」(第2因子)、「緊張感」(第3因子)、「知的効用」(第4因子)、「競争を通じての自己確認」(第5因子)という5つの因子が析出された。これも、従来のU&G研究の知見と共通する結果と言える。

MDS分析は、異なる因子間の近接性を2次元空間上にマッピングして分析できる多次元尺度解析法である。クイズ番組に関する質問項目と因子間の関係をMDSで解析したところ、学習への刺激(I)が、知的効用(IV)と緊張感(III)とに隣接しており、知的効用は競争を通じての自己確認(V)につながり、緊張感の方は、登場人物との擬似社会的な関係へとつながっていき、最後に、この両者が近接し、I→IV→V →II→III→Iというサイクルをなしているという結果が得られた。このように、因子(充足タイプ)間の相互関係が2次元空間上で納得のいく形で表示されたことは、量的なU&G研究の有効性を示すものといえよう。

クイズ番組の充足タイプに関するMDS分析の結果(竹内他, 1977, P.127)

インターネット時代のU&G研究

1990年代以降、インターネット、ウェブ、ソーシャルメディアなど、いわゆる「ネット」上のコンテンツが爆発的に増加し、オーディエンスのメディア接触も、マスメディアからネットへとシフトしつつある。それにともなって、マスメディアに関するU&G研究は減少し、ネットメディアに関するU&G研究が増える傾向が見られる。以下では、Webサイト、インターネット、ソーシャルメディアに関する最近のU&G研究の事例を紹介しておきたい。

ウェブサイトの利用と満足(Ferguson and Perse, 2000)

ファーガソンとパース(Ferguson & Perse, 2000)は、インターネットのウェブサイト利用において も、テレビと同じような「利用と満足」の充足パターンがみられるかどうかを検証するために、テレ ビの場合と共通の充足設問を用いた調査を行った。その結果、①娯楽(entertainment)、②暇つぶし (pass time)、③リラクゼーション(relaxation)、④社会的相互作用(social information)に関して、ウェ ブ利用はテレビと同じような機能を果たしていることがわかった。ウェブサイトはとくに 気晴らし的に使われていることがわかった。一方、ウェブ利用は、テレビほどにはリラクゼーション 的な役割を果たしてはいないという結果も得られた。

調査の概要:

1. 調査対象:1997年10月から11月にかけて、アメリカの中西部と東海岸に位置する2つの大学の大学生250名を対象にオンライン調査を実施。

2. 調査方法:調査はHTML形式で作成され、コースのWebページにリンクされた。その後、学生たちはテレビ、ラジオ、印刷メディア、録音音声、ワールド・ワイド・ウェブを含むメディア利用に関する3日間の日記を記録した。日記はコースのWebサイトを通じて課題の一環として提出された。

調査結果:

Webサイトの利用動機に関する27の設問項目を因子分析にかけてみたところ、4つの主要な因子が検出された:

第1因子:娯楽 (Entertainment) : 刺激的な娯楽を求めるためにWWWを利用する

第2因子:暇つぶし(Pass time):空いた時間を埋めるためにWWWを利用する

第3因子:リラックス・逃避(Relaxation - Escape):仕事から離れてリラックスするためにWWWを利用する

第4因子:社会的情報の入手(Social information):学びや会話のきっかけとなる情報を見つけるための利用

本調査は、Webサイトがある程度テレビに対する機能的代替手段として利用されることを示すものと言える。同時に、ウェブの利用動機で「娯楽」が一番多いという知見が得られたが、これはウェブがテレビとある程度類似した利用お次の文章を日本語に訳してください。充足をもたらしていることを示唆している。

PCウェブと携帯ウェブの利用と満足(三上, 2002)

次に紹介するのは、Fergusonnらの調査を踏まえて、日本で行われたU&G研究である。この調査研究は、筆者が日本代表を務める「ワールドインターネットプロジェクト」(WIP)という国際共同研究の一環として実施されたものである。本調査の目的は、PCウェブや携帯ウェブの利用と満足の実態を明らかにすると同時に、テレビの利用 と満足についても同じ設問を用いて調査することによって、在来メディアであるテレビと新しいデジ タルメディアであるインターネットについて、利用と満足の構造がどのように異なるのか、あるいは 共通しているのかを解明することにあった。日本で実施されたインターネットのU&G研究としては最初のものである。

調査の概要:

1. 調査対象:全国の満12 歳以上75 歳以下の男女個人3,500人。

2. 調査期間:2002年10月〜11月

3. 調査方法:調査員による訪問留置訪問回収法

4. 調査項目:

PCウェブ、携帯ウェブ、テレビの3つについて、それぞれ12 項目の充足ないし効用 を設定し、そうした経験が「よくある」から「まったくない」まで4段階で答えてもらった。設定項目は、テレビに関する従来の研究結果やファーガソンとパースの研究などを参考に、「情緒的解放」「気晴らし」「習慣的視聴」「対人関係への効用」「擬似的相互作用(バーチャルリアリティ)」「日常生活か らの逃避」「環境監視(社会情報、趣味情報の入手)」など12 項目を選定した。

調査結果:

PCウェブの充足項目について、回答データを因子分析にかけたところ、次のような結果が得られた。

第1因子:バーチャルな世界での充足

・.情報発信者を親しい友達や相談相手のように感じる

・日常生活上の悩みや問題を解決する助けになる

・日常のわずらわしいことから一時的に逃れることができる

第2因子:娯楽、情緒的解放

・楽しいと感じる

・思わず興奮することがある

・見つけたことを友達と話題にできる

第3因子:社会的情報の入手

・いま世の中で起こっている出来事がわかる

・仕事や勉強に役立つ情報が手に入る

・趣味やレジャーに役立つ情報が手に入る

第4因子:暇つぶし、リラックス

・退屈なときの暇つぶしになる

・つい習慣でアクセスしてしまう

・くつろいだり、リラックスしたりできる

携帯ウェブとテレビについても、それぞれ因子分析した結果、PCウェブとまったく同一の4因子が抽出された。このことは、インターネットのウェブサイト利用に伴う利用と満足の構造が、在来マスメディアであるテレビの場合と共通していることを示すものであり、ウェブサイトの利用行動が、テレビ視聴行動を機能的に代替する可能性を強く示唆するものといえる。また、Fergusonらの調査結果ともかなり共通する因子構造が得られており、文化的な差異を超えたウェブの利用と満足のパターンが見出されたことは興味深い。

ソーシャルメディアのU&G研究 (Whiting and Williams, 2013)

2000年代に入ると、インターネット上でユーザーがコンテンツを作成、共有、交流できるプラットフォームが作られるようになった。これは「ソーシャルメディア」あるいはSNSと呼ばれるようになり、スマートフォンの普及とともに、ウェブと並んで一般個人がもっともよく利用するネットメディアとなった。それに伴い、ソーシャルメディアに関するU&G研究も行われるようになった。次に紹介するのは、そのうちの一つで、2013年に公開された研究である。本研究の目的は、ソーシャルメディアにおける「利用と満足」アプローチの重要性を示すことにあった。

調査の概要:

1. 調査対象:18歳から56歳までの25名(女性52%、男性48%)

2. 調査方法:詳細なインタビューを実施

3. 調査項目:

- なぜソーシャルメディアを利用するのか?

- なぜ友人はソーシャルメディアを利用するのか?

- ソーシャルメディアのどこが楽しいと感じるか?

- ソーシャルメディアをどのくらいの頻度で利用するか?

調査の結果:

得られた質的データについて、U&G研究の先行研究を参考にして、利用と満足のカテゴリーに分類。ディスカッションを重ねて分析した結果、10の利用と満足のテーマが導き出された。数字は、それぞれの充足タイプの回答率を示す。

(1) 社会的交流(Social interaction) 80%

(2) 情報探索(Information seeking) 80%

(3) 暇つぶし(Pass time) 76%

(4) 娯楽(Entertainment) 64%

(5) リラクセーション(Relaxation) 60%

(6) 意見表明(Expression of opinions) 56%

(7) コミュニケーションの効用(Communicatory utility) 56%

(8) 利便性の効用(Convenience utility) 52%

(9) 情報のシェア(Information sharing) 40%

(10) 監視 / 他者についての知識(Surveillance/knowledge about others) 20%

調査の結果は、ソーシャルメディアがユーザーに対して多様な充足を提供していることを示している点で興味深いが、調査の方法が、少数サンプルに対する質的インタビューだけで終わっているので、データとしての信頼性はあまり高くない。今後、ソーシャルメディアをテーマとした定量的なU&G研究が出てくることを期待したい。

「利用と満足」研究 2.0 (Sundar and Limperos, 2013)

これは、Sundar, S. S., & Limperos, A. M.が2013年に発表した論文である。従来のU&G研究では、すべての満足感がユーザー個人のニーズから生まれるという概念に基づいていたが、本研究では、メディア技術の特性(アフォーダンス)がユーザーのニーズを形成し、新しい独特の「満足」を生み出す可能性があると提案している。そして、新しい「満足」の具体例と測定方法についても提案している。

サンダーによれば、伝統的なマスメディアの技術特性と現代のニューメディアの技術特性は大きく変化しており、それはユーザーに多様な行動の可能性を提供している。伝統的なラジオ受信機では操作はダイヤルを回すだけ、テレビではリモコンを使った操作に限られていたが、現代のメディア技術(例: コンピューター)では、ユーザーに多様な行動の可能性を提供している。キーボードは入力を促し、マウスはポイントを示し、ハイパーリンクはクリックを誘発し、ジョイスティックはナビゲーションを可能にし、触覚センサーはスクロールを促す。このような「操作可能な特性」(actionable properties)を、ヒューマン・コンピューター相互作用の研究者ノーマン(Norman, 1999)は「アフォーダンス」(affordances)として概念化しており(Gibson, 1977)、ユーザーとメディアとの相互作用の性質を視覚的に示唆している。これらのアフォーダンスは、インターネット・ユーザーがメディアを新しい方法で体験するだけでなく、ユーザー生成コンテンツ(UGC)を基盤とするインターフェースやアプリケーションの増加により、自らのコンテンツを積極的に生成することも可能にしている。

そこでサンダーは、こうしたメディアをその構成要素であるアフォーダンス(例: インタラクティビティ)に分解し、それぞれから得られる利用と満足感を研究するほうが有益だと主張している。デジタル技術のアフォーダンスは、私たちを個人的な方法でコンテンツと関わるよう誘導することで、単に行動するだけでなく、意味を積極的に構築するよう促すだろう。そこから生まれるユーザーの満足はどのようなもので、どこから由来するものなのだろうか?Katz、Blumler、Gurevitch(1974)によれば、U&G研究の枠組みは次のようなものである。(1) 社会的および心理的起源を持つ (2) ニーズが、(3) 大衆メディアやその他の情報源に対する期待を生み出し、それが (4) メディアの利用パターン(または他の活動への関与)に影響を与え、(5) ニーズの満足感をもたらし、(6) 他の結果を生む。これらの結果の多くは意図されたものではない可能性が高い (P.20)。しかし、充足や満足がユーザーの個人的なニーズだけではなく、利用されるメディア(あるいは情報機器)のアフォーダンス特性からも生じると考えるならば、21世紀の新しいメディアの技術特性とともに大きく変化すると言う予想を立てることが理にかなっていると思われる。その意味では、現代のメディアが提供する数多くのアフォーダンスにより、それらを体系的に分類し、それぞれが特定の満足感にどのように寄与するかを研究する必要性が高まっているといえる。Sundar(2008)のMAINモデルは、デジタルメディアの4つの技術的アフォーダンス(モダリティ、エージェンシー、インタラクティビティ、ナビゲーション性)が心理的に重要な影響を持つことを示しており、これをU&G研究に適用することは有用だろう。

サンダーは、MAINモデルが特定した4つの技術的アフォーダンスに基づいて、新しいメディアの利用者が得る満足感の例を示している。

1. モダリティにもとづく満足

モダリティとは、メディアコンテンツの提示様式(例:音声、画像)のことで、人間の知覚システム(例:聴覚、視覚)の異なる側面に訴求する。インターネットがテキスト、画像、音声、動画といった複数のモダリティでコンテンツを提供できる能力は、それが「マルチメディア」と呼ばれる所以である。これまでの研究によれば、複数のモダリティで情報を提示することは、単なる利便性以上に、知覚的・認知的にも重要であることが示されている。例えば、テキスト情報の処理には多くの認知的労力が必要だが、音声と映像による情報提示は気晴らしになりやすいことが分かっている。

2. エージェンシーにもとづく満足

MAINモデルにおけるエージェンシーのアフォーダンスは、すべての人が情報の発信者または提供者としての役割を担えることを意味する。かつて、ゲートキーピング(情報管理)は特権的な少数者に限定されていたが、今ではインターネット上で誰もがコンテンツのゲートキーパーになれる。たとえば、ブログでは自分のコンテンツを自由に発信したり、他のウェブ上のコンテンツをフィルタリングすることができる。また、YouTubeやFacebookのようなプラットフォームにおけるユーザー生成コンテンツ(UGC)の普及は、送信者と受信者の関係を大きく変えただけでなく、新たな満足感を生み出している。

3. インタラクティビティにもとづく満足

インタラクティビティ(相互作用性)は、メディア内のコンテンツに対してリアルタイムで変更を加えることを可能にするアフォーダンスである。このアフォーダンスは、メディアとの直接的な相互作用を通じて利用者が積極的に関与できるという点で、視聴者の能動性の核心をなすものである。インタラクティブ・メディアの普及に伴い、多くの新たな満足感が生まれる可能性がある。たとえば、ユーザーはより高いレベルの活動性をメディア体験に求め、インターフェースが自分の行動に反応することを期待し、選択肢やコントロールの幅が広がることを望む。また、埋め込まれたハイパーリンクが増え、メディア体験の流れがスムーズになることを期待する。その結果、「活動性」「応答性」「選択」「コントロール」「流れ」といった要素が、インタラクティブメディアにおける次世代の満足感として注目されるだろう。

4. ナビゲーション性にもとづく満足

ナビゲーション性とは、ユーザーがメディア内を移動できるようにするアフォーダンスを指している。インターネットが単なる窓ではなく「空間」として存在しているため、メディアに建築やインテリアデザインの要素が組み込まれ、ナビゲーションがオンラインユーザー体験の重要な側面となっている。インターネット上で1つのサイトから別のサイトへ自由に移動し、さまざまなリンクを「チェックする」という一般的な行動は、「ブラウジング・ヒューリスティック」を引き起こすとされている。こうしたブラウジング行動は重要なプロセス満足感となっており、これが制限されると不満が生じる。つまり、ブラウジングは我々が期待する満足感の1つとなっているのである。

U&G研究の強みは、その柔軟性にある。本論文は、メディアの技術的アフォーダンスが、従来のU&G研究で取り上げられてこなかった21世紀の新しいタイプの「利用と満足」の発見をもたらすと主張するもので、U&G研究の未来に対する一つの明るい展望を示すものとして注目される。

参考文献(第1部)

Berelson, B. (1949).What ‘missing the newspaper’ mean. In P. F. Lazarsfeld & F. N. Stanton (Eds.), Communication research 1948–1949 (pp. 111–129).

New York, NY: Harper.

Campbell, W. Joseph, 2017, Getting it Wrong: Debunking the Greatest Myths in American Journarism. University of California Press.

Chaffee, Steven H., and J. L. Hochheimer. 1985. "The beginnings of political communication research in the United States: Origins of the “limited effects” model. "In The media revolution in America and Western Europe, edited by E. M. Rogers and F. Balle. Norwood, NJ: Ablex Publishing.

Cantril, Hardley, 1940, The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of Panic. 邦訳『火星からの侵略:パニックの心理学的研究』高橋祥友訳 金剛出版, 2017

Chaffee, Steven H., and J. L. Hochheimer. 1985. The beginnings of political communication research in the United States: Origins of the “limited effects” model. In The Media Revolution in America and Western Europe, edited by E. M. Rogers and F. Balle. Norwood, NJ: Ablex Publishing

Hayes, Joy Elizabeth, Kathleen Battles, and Wendy Hilton-Morrow (eds.) (2013). War of the Worlds to Social Media: Mediated Communication in Times of Crisis (Mediating American History, 12) New York: Peter Lang.

Herzog, Herta, (1940), Professor Quiz. in Paul F. Lazarsfeld (Ed.), Radio and the Printed Page. Duell, Sloan & Pearce, Inc.

Herzog, Herta. (1941). On borrowed experience: An analysis of listening to daytime sketches. Studies in Philosophy and Social Science, 9 (1), 65–95. (Reprinted in M. Horkheimer (Ed.), Zeitschrift für Sozialforschung/, mit Gesamtregister, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, (1980).

Herzog, Herta, 1948, "What Do We Really Know about Day-time Serial Listners?", in Lazarsfeld, Paul F. and Frank N. Stanton (Eds.), Communicaations Research 1948 - 1949. Harper & Brothers: New York.

廣井脩, 1987, 「放送キャンペーンの内容と構造」広瀬英彦編「現代放送キャンペーン論』3章, 学文社

Lazarsfeld, Paul F. , Berelson, Bernard and Gaudet, HazEl, 1944, The Peiple's Choice: How the Voter Makes uo His Mind in a Presidential Campaign. Columbia University Press. 有吉広介他訳, 1967, 『ピープルズ・チョイス ー アメリカ人と大統領選挙』芦書房

Lazarsfeld, Paul F. and Merton, Robert K., 1948, Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action, in Bryson, L. (Ed.), Communication of Ideas, reprinted in Schramm, W. (ed.) , Mass Communications, University of Illinois Press, 1949, 学習院大学社会学研究室訳「マス・コミュニケーション』創元社, 1954.

Katz, Elihu and Lazarsfeld, Paul F. , 1955, Personal Influence. 竹内郁郎訳, 1965『パーソナル・インフルエンス』培風館

Katz, E., Blumler, J.G., and Gurevitch, M., 1974, Ulilization of mass communication by the indiidual. In J.G.Blumler and E. Katz (Eds) , The use of mass communications: Current perspectives on gratification research. Beverly Hills, CA: Sage.

Klapper, Joseph T. , 1960, The Effects of Mass Communication, The Free Press. NHK放送学研究室訳, 1966, NHK放送出版協会

Lubken, Deborah, 2008, Remembering the Strawman: The Travels and Adventures of Hypodermic. in David W. Park & Jefferson Pooley, Eds., The History of Media and Communication Research: Contested Memories. Peter Lang: New York.

McQuail, D., Blumler, J. G., & Brown, J. (1972). The television audience: A revised perspective. In D. McQuail (Ed.), Sociology of mass communication (pp. 135–165). Middlesex: Penguin. 時野谷浩訳, 『マスメディアの受け手分析』

Merton, Robert K. , 1946, Mass Persuasion: The Social Psychology of a War Bond Drive. Greenwood Press. 柳井道夫訳, 桜楓社, 1970

三上俊治, 1987, 「24時間テレビ」の効果分析. 広瀬英彦編『現代放送キャンペーン論』5章, 学文社

三上俊治, 2002, 「インターネットの利用と満足」JWIP編『インターネットの利用動向に関する調査報告 2002』第11章, pp. 112 - 121. (https://jwip.info/report/122/)

三上俊治, 2017, 「火星からの侵入:パニックの社会心理学」再考 (https://itsenior.jp/?p=200)

岡部慶三・三上俊治・水野博介・池田謙一, 1978, 『地震情報の伝達と住民の反応 ーいわゆる「余震情報パニック」(静岡県)に関する事例研究ー』東京大学新聞研究所報告書(http://cidir-db.iii.u-tokyo.ac.jp/hiroi/pdf/report/saigairep/saigairep001.pdf)

Pooley, Jefferson and Michael J. Socorow, 2013, War of the Words: The Invasion from Mars and Its Legacy for Mass Communication Scholarship., in Elizabeth Hayes, Kathleen Battles, and Wendy Hilton-Morrow, (Eds.), War of the Worlds to Social Media. Peter Lang.

Pooley, Jefferson D., and Michael J. Socolow, "Checking Up on The Invasion from Mars:Hadley Cantril, Paul F. Lazarsfeld, and the Makingof a Misremembered Classic." International Journal of Communication 7 (2013), 1920–1948

Quarantelli, E. L., The Nature and Conditions of Panic., American Journal of Sociology 60 (1954), pp. 265-275.

Quarantelli, E. L., 2008, "Conventional Beliefs and Counterintuitive Realities.", University of Delaware Disaster Research Center Article #450.

Rowland, Allison L.. and Peter Simonson, 2014, "The Founding Mother of Communication Research: Toward a History of a Gendered Assemblage", Critical Studies in Communication.

Sundar, S. S., & Limperos, A. M. (2013). Uses and Grats 2.0: New gratifications for new media. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 57(4), 504–525.

佐藤卓己 , 2019, 『流言のメディア史』岩波新書

竹内郁郎, 1976, 「『利用と満足研究』の現況」『現代社会学』3巻1号

竹内郁郎, 1982, 「受容過程の研究」竹内郁郎・児島和人編『現代マス・コミュニケーション論』有斐閣

竹内郁郎・飽戸弘・鈴木裕久・田崎篤郎・児島和人・広井脩・三上俊治・水野博介, 1977, 「テレビ視聴者参加番組における「利用と満足」の実態」『東京大学新聞研究所紀要第25号, pp.92-201.

東京大学新聞研究所編『地震予知と社会的反応』1979

Whiting, Anita and Williams, David, 2013, Why people use social media.

第2部 現実構成論の展開:擬似環境論からフェイクニュースまで

第7章 マスメディアの現実構成機能

リップマンの擬似環境論

「擬似環境」の発見

アメリカの20世紀最高のジャーナリストと言われるウォルター・リップマン (Waltr Lippmann)は、1922年に出版した主著『世論』(Pubic Opinion)の第1章で、擬似環境論を提唱した。 (Lippmann, 1922)。

外界と私たちの頭の中のイメージ

1914年、数人のイギリス人、フランス人、ドイツ人が住んでいた海の中の島がある。その島には電報も届かず、イギリスの郵便船が60日に一度しか来ない。9月にはまだ郵便船は来ておらず、島民たちはガストン・カルメットを銃撃したカイヨー夫人の裁判が近づいているという新聞記事について話していた。9月中旬のある日、コロニー全体がいつも以上に熱心に埠頭に集まり、船長から判決について聞こうとした。そこで彼らは、自分たちがイギリス人やフランス人である者たちが、ドイツ人である者たちと条約の神聖さを守るために戦っていることを、すでに6週間以上も知らずに過ごしていたことを知ったのである。6週間もの奇妙な期間、彼らは友人として振る舞っていたが、実際には敵同士だったのだ。

「しかし、彼らの状況はヨーロッパのほとんどの人々とそう変わらなかった。6週間間違っていたところが、大陸ではその間隔が6日、あるいは6時間だったかもしれない。そこには間隔があった。人々が通常どおり業務を行っていたヨーロッパのイメージは、まもなく自分たちの生活をめちゃくちゃにするヨーロッパとはまったく一致していなかったのだ。誰もがまだ存在しない環境に適応していた時期があった。7月25日まで、世界中で人々は出荷できない商品を作り、輸入できない商品を購入し、キャリアが計画され、事業が検討され、希望が抱かれていた。そのすべてが、既知の世界が実際の世界であるという信念に基づいていたのである。人々はその世界を描写する本を書き、頭の中のイメージを信じていた。そして、その4年後のある木曜日の朝、休戦の知らせが届き、人々は戦争が終わったことに計り知れない安堵を表現した。しかし、実際の休戦が来る5日前には、戦争の終結が祝われたものの、まだ数千人の若者が戦場で命を落としていたのだ。

振り返ってみれば、自分たちが生きている環境を間接的にしか知らないことが見えてくる。その情報が早く届いたり、遅く届いたりすることもあるが、自分たちが正しいと信じるイメージを、それがまるで現実そのものであるかのように扱ってしまうのだ。

現実の環境はあまりにも広大で、あまりにも複雑で、あまりにも一瞬で変わってしまうため、直接知ることは不可能である。我々は、これほどの微妙さ、これほどの多様性、これほど多くの組み合わせや変形に対処する装備を持っていない。しかも、我々はその環境の中で行動しなければならないが、それを扱うためにはより単純なモデルに再構築する必要がある。人びとは、決して見ることも触れることも嗅ぐことも聞くことも記憶することもできない世界の広大な部分を、心で見ることを学んでいる。徐々に、人は手の届かない世界の信頼できるイメージを頭の中に作り上げていくのである。人と環境との間に挿入されているこの環境イメージを『擬似環境』という。その擬似環境に対して人々の行動が反応している。しかし、それが行動である以上、その結果は、行動が刺激を受けた擬似環境の中ではなく、現実の環境の中で作用する。

リップマンは、『世論』より前に出版した「自由とニュース』において、民主主義理論の中核的概念である「万能の市民」像に迫った。それによると、平均的市民は、事実にもとづいて、公共の諸問題に対し理性的判断を下すことができる、とされた。報道機関の仕事は、判断の基準たる事実を客観的に提供することにある (Lippmann, 1917)。しかし、第一次大戦中の自らの宣伝活動の体験を経て、市民に対するこのような楽観的な見方をリップマンは捨て去った。事実なるものがいかに歪曲され抑圧されるかを理解したリップマンは、この歪曲が実は人間の心のなかに本来的に内在しているのだということに気づいた。多くの人びとが外の世界について抱くイメージは、その感情、習性、偏見、ステレオタイプというプリズムを通してつくられているのである。ヴェニスの運河を見て、ある人は虹を見、別の人は水面に浮くごみくずを見る。人びとは見たいものを見、教育や経験によって見るべく訓練されたものを見る。「われわれは、まず見て、そのうえで定義するのではない。まず定義して、それから見るのである」とリップマンは書いている。誰もすべてのことを見ることができない以上、人は自分の経験に見合ったその人なりの現実(擬似環境)を頭の中でつくり出すのである。それによって、さもなければ混沌とした姿としてしかうつらない世界に一定の秩序を発見することができるのである。

「ステレオタイプ」概念の創出

リップマンは、『世論』の中で、擬似環境と並んで、「ステレオタイプ」という言葉を新たに作り出した。人間は現実環境、擬似環境、行動の三角形の中で活動しているが、この三角関係を方向付ける固定観念が、ステレオタイプと呼ばれるものである。ステレオタイプは複雑な現実環境から擬似環境を構成する時に、事実を恣意的に選別するフィルターとして作用する。

われわれは物事の意味を、ただでたらめに決めるのではなく、われわれの文化が命じる「ステレオタイプ」によって決めている。このステレオタイプは認識を限定するが、しかしまた、なくてはならないものである。人間はステレオタイプなしには生きられない。混沌とした世界にあって、これが安心感を与え、また「人間の自己尊厳を保証し、世界に我々自身の価値感覚を投射してくれる」からである。しかし、ステレオタイプによって、いかに見るかばかりでなく、何を見るかが決定されるのであれば、われわれの形づくる意見は、明らかに部分的な真理にしかすぎなくなる。「事実」とされるものは、実は事実ではなく、判断なのだ。この穏やかならざる指摘をリップマンは、次のようにも書き表わしている。「”問題”には常に二つの側面があることは誰しも認める。だが、”事実"とされているものにも二つの側面があるということを、誰も信じようとはしない」(Steel, 1982)

リップマンが発明した「ステレオタイプ」の概念は、現代でも「認知バイアス」の一つとして、学問的にも広く応用されている。その意味では、リップマンは、認知バイアス理論の生みの親といってもいいかもしれない。

リップマンの論考は、実証的・科学的な研究にもとづくものではなかったが、ジャーナリストとしての経験に根差し、深い学識に裏付けられた独創的な理論であり、戦後におけるマスメディアの認知的効果論に大きな影響を与えることになった。

藤竹暁の擬似環境論

リップマンの擬似環境論に独自の解釈を加え、周期性と偏在性を持ったマス・コミュニケーションの働きによる「擬似環境の環境化」という新たな事態について論考を展開したのは、藤竹暁である(藤竹, 1968)。彼は人間の環境を「規定する」力という点に注目してマス・コミュニケーション活動を捉えた。ジャーナリズム活動の成立は、その活動によって提供される擬似環境が、自己転回をとげる過程の成立を意味している。リップマンによって、現実環境と人間との間に介在する「擬似環境」としてとらえられた環境イメージは、ジャーナリズム活動として提示されつづけることによって、(1)消費者にたいしてそれが日々休みなく提示される、という点で、(2)大量の消費者にたいして一様に同じものが提示されるという点で、「擬似」であるという性格を失いはじめ、「擬似環境の環境化」という事態が進行しはじめるとする。ジャーナリズム活動に依存する消費者においては、(1)この活動が周期性をもつことによって、活動の存在それ自体が消費者にとって、習慣化するという事態、(2)消費者は彼が行なうべき環境の確定作業を、ジャーナリズムの活動に全面的に依存するという事態が発生する。このようにして、ジャーナリズム活動は、人間にたいして環境を引きよせる環境把握力を発揮するだけに止まらず、環境を新たに造成するにいたるのである。ジャーナリズム活動が作りあげる擬似環境の環境化は、消費者の側における共有世界の確証の試み(インターパーソナルなコミュニケーション)によって裏付けられて、はじめて社会的な存在が可能となるものである。そしてジャーナリズムの次の活動は、こうして社会的な存在となった擬似環境を環境としてとらえることのなかから生まれる。これが擬似環境の自己転回にほかならない。

人間が外的諸条件との間にある一定の意味をもった関係を作りあげるときに、すなわち環境イメージによって「状況の定義づけ」を下すときに、外的諸条件は人間とある一定の関係を結ぶ(環境となる)ことになるのである。このことは、人間は外的諸条件と関係を結ぶことによって、自らを外的諸条件のなかに「延長」することを意味している。しかし、擬似環境が自己転回の運動を展開し、その結果として、環境の一部として自己を主張するようになるということは、他方では、人間が「現実環境」から疎外されることをも意味している。たしかに、擬似環境の自己転回によって人間は拡大する。しかしながら、人間にとっての環境の一部として、自らを編入することを企てる擬似環境は、その人間が自分の生存との関連においてそれを意味づけたことの結果として、環境化するのではなくて、すでにこの擬似環境は、人間に与えられたときにある一定の意味をもっている存在であることによって、環境化するのである。人間は自分で意味を選ぶ、あるいは意味づけるのではなくて、与えられた意味を学ぶ、あるいは受けとることになる(藤竹, 1968)。

藤竹は、「擬似環境の環境化」の概念を軸に、マス・コミュニケーションやジャーナリズムの活動や効果に関するさまざまな現象や事例を「現実定義」(環境造成、現実構成)の視点から整理し直しており、メディア効果論における重要な業績を次々と生み出すことになった。ただし、藤竹によるジャーナリズムの次の捉え方には、若干問題があるように思われる。

大量生産と大量消費のメカニズムを媒介にして、環境イメージと商品とが「擬似環境」を作りあげ、この「擬似環境」が環境化することによって、もともとの環境を代行するという仕組みが、もっとも組織的かつ日常的に再生産されているのが、ほかならぬジャーナリズムの世界なのである。擬似環境はあらかじめ一義的な意味が確定しているところに特徴がある。環境の主体によって意味が確定されるのでなく、すでに代理的にその意味は確定されているのである。この代理的な意味確定の作業を組織的かつ専門的に行なうのが、ジャーナリズムの活動にほかならない(藤竹, 1968, p.104)

環境の意味づけがジャーナリズムによって一義的に行われるという藤竹の解釈は、能動的なオーディエンスに関する後のメディア効果論では否定されることになった。

「3つの現実」モデル(Adoni & Mane)

マス・メディアの役割について考察したアドーニとメインの論文(Adoni and Mane, 1984)は、シュッツからバーガーとルックマンへと引き継がれた現実構成論をマス・メディアの研究に適用しようとする試みである。彼らは、人びとが社会的相互作用によって構成する現実として、<客観的な社会的現実>(objective social reality)、<シンボリックな社会的現実)(symbolic social reality)、<主観的な社会的現実>(subjective social reality)の3種類を区別している。

まず、「客観的な社会的現実」とは、「厳然たる事実として個人の外部にあって、個人と対立する各観的な世界として経験されるもの」(Adoni and Mane, 1984.p. 325)をいう。これは、疑いをさしはさむ余地のない現実そのものとして受けとめられるもので、シュッツのいう「日常生活の世界」に相当する。

次に、「シンボリックな社会的現実」とは、「芸術、文学、マス・メディアの内容のように、客観的現実についてのシンボリックな表現形態をとるもの」(Adoni and Mane, 1984.p. 326)であり、シンボル体系によって複数のシンボル的な現実が存在する。シュッツのいう超越的現実に近いが、マス・メディアの内容を含めている点で、やや性格を異にしている。さらに、われわれは自分自身のなかに第三の現実、すなわち「主観的現実」を構成している。これは、客観的な現実とそのシンボリックな表現とをインプットとして、個人が意識のなかでつくり上げる独自の世界である。

アドーニらによれば、個人の主観的現実は、<関連性の領域>に沿って組織されており、それは個人の直接的な活動領域であるくいま>とくここ>(日常生活上の直接的経験)からの距離に応じて異なっている。これはもちろん、シュッツのいう<関連性の体系>にほぼ対応する概念である。アドーニらはさらに、バーガーとルックマン(Berger and Luckman, 1966, 邦訳pp.37-38)にならって、関連性の領域を<身近な>(close)領域と<疎遠な>(remote)領域の二つに区分している。個人が対面的な状況で日常的に経験する社会的事象や頻繁に相互作用し合う他者は、身近な>関連性の領域を構成する。一方、<疎遠な>関連性領域は、直接経験することのむずかしい、一般的で抽象度の高い社会的事象から成っている。アドーニらは、疎遠な関連性領域の例として、「世論」や「社会秩序」をあげている。

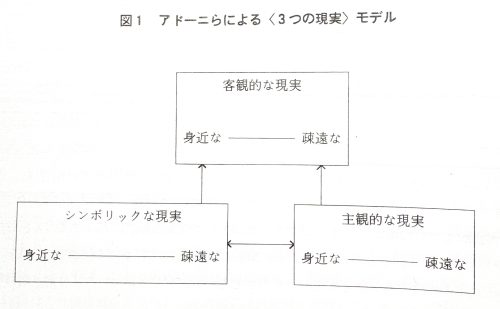

以上3つの<現実>は、それぞれ<身近な一疎遠な>という軸に沿って構成されるとして、アドーニらはこれを図1のようにモデル化している。

アドーニらは、マス・メディアと社会的現実構成に関する従来の研究を、これら3つの現実の相互関連性という観点から、大きく2つの流れに理している。一つは、シンボリックな現実と他の二つの現実との間の相互作用を別個に分析した研発である。もう一つは、3つの現実の間の相互作用を同時に分析する<全体的アプローチ>(holistic aproach)である。そこで、各々のアプローチについてアドーニらに従って簡単に紹介しておこう。