11,628 total views, 7 views today

散歩の記録

日時:2025年1月20日(月)

天候:晴れ

行程:東洋大学〜吉祥寺〜円乗寺〜東大農学部

距離:2.46km

歩数: 3,979歩

カロリー:122kcal

所要時間: 46分

私の散歩マップ

フォト・エッセイ

今日の東京散歩は、文京区白山の東洋大学から程近い本駒込の本郷通りにある吉祥寺からスタートし、白山上交差点の坂を下る途中の左手にある浄心寺坂(通称・お七坂)奥にある円乗寺まで歩くのが主たる目的でした。吉祥寺には「お七吉三の比翼塚」があり、円乗寺には「八百屋お七の墓」があります。いずれも、江戸時代、16歳だった八百屋のお七が大火で焼け出され、避難先の吉祥寺で出会った寺小姓の吉三と恋に落ちたが、その後なかなか会うこと叶わず、火事になればまた会えると信じて近所に放火し、わずか2ヶ月後に火あぶりの刑に処せられるという、世にも稀なる悲恋の物語の舞台になったところです。

この悲劇は実話だとされていますが、脚色されて井原西鶴の『好色五人女』巻4に収められているほか、浄瑠璃、歌舞伎、演劇、映画、演歌など、さまざまな作品となって、人々の感涙を搾り続けています。若い男女がこの世で結ばれることなく、あまりにも酷い死で引き裂かれる純愛物語は、「ロミオとジュリエット」にも比すべき普遍的価値をもつ永遠のラブストーリーとして語り継がれることでしょう。

その美しくも憐れなストーリーを、お七・吉三ゆかりの地を歩きながら偲びたいと思います。

吉祥寺

吉祥寺の山門

吉祥寺のある本駒込には、私自身、2003年から15年近く住んでいました。時々、散歩がてら山門の中を歩くことがありましたが、その頃はお七・吉三の悲恋の物語など知らずにいました。このたび、井原西鶴の「好色五人女」でお七の物語を初めて読み、吉祥寺が八百屋お七と吉三郎の出会ったお寺であることを知り、改めて訪ねてみたというわけです。

吉祥寺の山門を入った左手に立つお七吉三の比翼塚

山門を入ってしばらく入行った左手に、かなり大きな「お七吉三の比翼塚」が立っていました。西鶴の『好色五人女』によると、お七と吉三郎とが恋に落ちたきっかけは、避難先の吉祥寺でお七がたまたま吉三郎の人差し指に刺さったトゲを抜いてあげたことでした。

母親は数珠袋をあけて、念珠を手にかけ、口のなかで一心にお題目を唱えていた。丁度そういうとき、上品な若衆が銀の毛抜きを片手に、左の人差指にささった小さなトゲを気にして、障子を開いて夕方の光の中で苦心していた。母親はその様子を見かねて、「抜いてあげましょう」と、その毛抜きを持って、しばらく試みてみたけれども、老眼の頼りなさ、見付けることができなくて困り切った様子である。お七はそれを見て、自分なら良く見える眼ですぐに抜いてあげられるのに、とおもいながら、馴々しく近寄ることもできずに佇んでいると、母親から「これを抜いてあげなさい」と声がかかって、心が弾んだ。さっそくその手をとって抜き出すと、若衆はおもわずお七の手を強く握った。その手を離したくなかったが、母親が見ているとは情ない。仕方なく、離れたが、そのときわざと毛抜きをそのまま持ってきてしまい、それを返さなくてはと後を追って若衆の手を握り返し、これでお互いの気持が通じ合った。(吉行淳之介訳『好色五人女』より)

(※)以上は、井原西鶴「好色五人女」の脚色によるストーリーですが、「実話」によれば、お七の一家は、火事で焼け出された後、菩提寺の「円乗寺」に避難し、そこで小姓の吉三と出会って恋に落ちたとされています。

吉祥にある二宮尊徳の墓

二宮尊徳の墓にある金次郎の像

吉祥寺の本堂

駒込・大円寺

大円寺の門

大円寺の境内

お七一家が焼け出されて避難することになった火災は、1682年(天和2年)12月28日に起こった「天和の大火」です。午後2時頃、駒込大円寺から出火し、その後、東は本所、南は日本橋まで類焼しました。焼死者は3500人にのぼったと言われます。大円寺は本郷通り近くの白山上にある小さなお寺です。訪ねてみたのですが、火災に関する表示は一切ありませんでした。お七の死後、吉三が出家して僧になる目黒の大円寺と同名なので混同されることもあるようですが、全く別物のようです。目黒の大円寺には、時を改めて訪問したいと思っています。

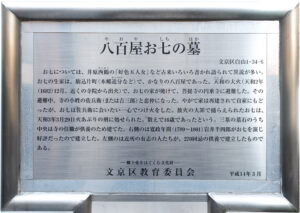

円乗寺 お七の墓

大円寺から向ヶ丘方面に5分ほど歩くと、右手に浄心寺坂が見えますので、ここを下って行くと、やがて右手に「円乗寺」の参道があります。参道の入り口には、「八百屋お七の墓」と刻まれて石碑が立ち、そばにはお七の墓について説明したパネル(文京区教育委員会制作)があります。参道(普通の道路に見える)を奥まで行くと、右手に円乗寺の建物があり、左手に八百屋お七の墓がありました。

浄心寺坂(お七坂)

円乗寺参道の入り口

浄心寺坂にあるお七の墓の石碑

円乗寺の入り口にあるお七の墓の説明版

円乗寺(右側)とお七の墓(左側)

八百屋お七の墓・全景

差掛けの下にお七の墓が3つ並んでいます。「妙栄禅定尼」の戒名を入れた墓石があり、右側には「八百屋於七之墓」という案内の立札が置かれています。中央は小さな石仏、その右側の大きな丸みがかった墓は、寛政年間にお七を演じた初代岩井半四郎が建立したもの。左側は、近所の人たちが、お七の二百七十回忌の供養でつくった墓だとのことです。お参りする人のために置かれた水桶にも、「八百屋於七」の名が書き入れてありました。

八百屋お七の墓

八百屋お七の墓

八百屋お七の墓

お供えの可愛らしいお人形と円乗寺の大きなコップが印象的でした。

お七があわれ17歳の命を火刑という痛ましい形で燃やした最後の場所は、品川区の鈴ヶ森にあります。また、吉三がお七を弔うために出家したお寺(大円寺)は、目黒駅の近くにあります。この二か所は、別の日に「東京散歩」の続編(その2)としてぜひ歩きたいと思っています。

関連ページ:お七・吉三悲恋の道を辿る(その2):目黒、鈴ヶ森

東大農学部のハチ公像

最後に、お七の物語とは関係ありませんが、円乗寺から歩いて15分ほどの東大農学部構内に、渋谷ハチ公広場と並んで有名な、もう一つのハチ公像がありますので、ここまで足を伸ばしてみました。こちらは、飼い主の上野教授を嬉しそうに迎えるハチ公の姿を彫刻にしたものです。渋谷のハチ公像に比べると、飼い主とハチ公の間に暖かい交流がリアルに描かれていて、微笑ましくなります。渋谷と同じように、外国人観光客が次々と訪れていました。この像は、農学部正門を入った、すぐ左側にあります。

東大農学部正門

ハチ公と上野教授の像

ハチ公と上野教授の像

ハチ公と上野教授の像

ハチ公像を見学する中国人観光客

筆者がSONY α7IVで初めて撮影した動画(YouTubeリンク)

散歩コースの見どころ

八百屋お七の物語

八百屋お七とは誰か?

八百屋お七(やおやおしち)は、江戸時代に実在したとされる女性で、特に恋愛や火事にまつわる悲劇的な物語で知られています。お七の物語は現実の事件をもとにしていると考えられていますが、後世に歌舞伎や浄瑠璃などの演劇作品によって脚色され、大衆文化の中で広く伝わりました。

言い伝えによると、八百屋お七は、江戸(現在の東京都)本郷近辺の八百屋の娘でした。彼女は1682年(天和2年)の本郷の火事の際に、避難先で出会った寺小姓(寺に仕える若者)と恋に落ちたと言われています。しかし、避難生活が終わり元の生活に戻ると、彼に会えなくなってしまいました。

その後、お七は再び彼に会いたい一心で、自宅に火を放とうとしました。当時の江戸では火事が頻発しており、避難生活での再会を目論んだとされます。しかし、その計画が発覚し、お七は放火未遂の罪で捕らえられます。当時の法律では放火は重罪とされており、お七は1683年(天和3年)に火刑(火あぶり)の刑に処されました。彼女はまだ17歳だったと言われています。

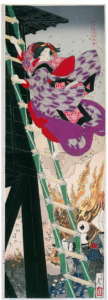

月岡芳年 松竹梅湯嶋掛額(八百屋お七)(Wikipediaより)

文学・芸能での八百屋お七

お七の物語は後世に浄瑠璃、歌舞伎、小説などで広く取り上げられ、多くの人々に知られるようになりました。以下はその主な特徴です:

1. 恋愛悲劇の強調

演劇ではお七の恋が純粋で情熱的なものとして描かれ、彼女の放火行為は愛ゆえの行動として強調されます。

2. 歌舞伎の名場面

代表的な作品には、四代目鶴屋南北の歌舞伎『桜姫東文章』があり、お七が梯子を登って恋人のもとに向かうシーンが有名です。この場面で演じられる「お七の火の見櫓」は特に印象的です。

3. 文学の影響

八百屋お七の物語は、江戸時代を超えて多くの作家や詩人に影響を与えました。日本の文学史において、若い恋人たちの悲劇的な愛の象徴として描かれることが多いです。

井原西鶴「好色五人女」とお七物語

『好色五人女』は、江戸時代の浮世草子。作者は井原西鶴で、好色物の3作目。挿絵は吉田半兵衛。1686年(貞享3年)大坂・森田庄太郎、江戸・萬屋清兵衛によって刊行された。演劇・歌謡などによって当時よく知られていた、5組の男女の悲劇的な恋愛事件を題材とした、各1巻5章から成る中編小説である。本書の成立当時から約25年前~約2年前に発生し、さまざまな形で世に喧伝された著名な事件を題材とした、典型的なモデル小説であり、悲劇的恋愛小説とされる。

巻1:姿姫路清十郎物語(お夏清十郎)

1662年(寛文2年)に姫路で発生した、商家の娘と手代との密通事件(お夏清十郎)がモデル。室の造り酒屋の息子である美男清十郎が、放蕩のあげく姫路の但馬屋にあずけられ、主人の娘お夏と恋仲になる。二人は駆け落ちの途中で捕縛され、男は刑死し、女は狂乱する。

巻2:情を入れし樽屋物かたり(樽屋おせん)

1685年(貞享2年)に大坂天満で発生した人妻の密通事件(樽屋おせん)がモデル。

大坂天満の商家の腰元おせんに樽屋(樽職人)が恋をする。樽屋とおせんは結ばれ、幸せな結婚生活を送る。しかし、あるとき、麹屋長左衛門家の法事に招かれ法事の手伝いをするおせんは、麹屋の女房から麹屋との不倫を誤解され非難される。麹屋の女房に誤解からしつこく非難されたおせんは麹屋の女房に復讐心を持ち、仕返しに本当に麹屋と不倫をしてやろうと考える。そして、樽屋が麹屋とおせんの不倫現場を目撃してしまう。麹屋は丸裸で逃げ出し、おせんは自殺。麹屋も後日、おせんの亡骸とともに刑場に晒される。

巻3:中段に見る暦屋物語(おさん茂右衛門)

1683年(天和3年)に京都で発生した、大経師の妻が奉公人と駆け落ちした事件(おさん茂兵衛)がモデル[4]。作中では男の名が「茂右衛門」となっている。

女房おさんと手代茂右衛門は、ささいなきっかけから思わぬ形で関係を持ってしまう。出奔した二人は関係を重ね、琵琶湖で偽装心中をしてまで逃避行を続け、丹波・丹後に身を寄せるが、最終的には捕縛され、磔に処せられる。

巻4:恋草からげし八百屋物語(八百屋お七)

1682年(天和2年)に江戸で起きた少女の放火事件(八百屋お七)がモデル。

江戸の火事で本郷の八百屋八兵衛の一家は焼けだされ、駒込吉祥寺に避難する。避難生活の中で寺小姓小野川吉三郎の指に刺さったとげを抜いてやったことが縁で、お七と吉三郎はお互いを意識するが、時節を得ずに時間がたっていく。2人は契りを結ぶが、なかなか逢うことができない。吉三郎の事を思いつめたお七は、家が火事になればまた吉三郎がいる寺にいけると思って放火。近所の人がすぐに気が付き、ぼやで消し止められる。その場にいたお七は問い詰められて自白し捕縛され、市中引き回しの上、火あぶりになる。吉三郎はこのとき病の床にありお七の出来事を知らない。お七の死後100日に吉三郎は起きられるようになり、真新しい卒塔婆にお七の名を見つけて悲しみ自害しようとするが、お七の両親や人々に説得されて吉三郎は出家し、お七の霊を供養する。

巻5:恋の山源五兵衛物語(おまん源五兵衛)

寛文年間に薩摩で起きたとされる心中事件がモデル[4][5]であるが、本作ではハッピーエンドに改められている。衆道に執心している薩摩の武士源五兵衛と、その源五兵衛に恋慕した琉球屋の娘・おまんの物語。若衆2人を失って入道した源五兵衛のもとに、家出したおまんが男装して押しかけ、ついには源五兵衛を陥れる形で結ばれる。二人の生活は貧窮するが、おまんは両親に探し出されて巨万の富を譲られる。

本話のみがハッピーエンドになっているのは、俳諧の挙句や浄瑠璃の最終段にみられる「祝言」にならったと考えられる。ただし、あまりに虚構性の強い品々が列挙されるこの結末を単純な「ハッピーエンド」ととらえていいかには疑問も指摘されている。

(以上、Wikipediaより)

吉祥寺

室町時代1458年(長禄2年)に太田持資(太田道灌)の開基で江戸城内に青巌周陽を開山に招いて創建した。道灌は、江戸城築城に際し和田倉付近の井戸から「吉祥」と刻銘した金印を得、これを瑞祥として青巌を請じて西の丸に建立した。山号はこの地が諏訪神社の社地であったことによる。

戦国時代には古河公方足利義氏の実母で北条氏綱の娘でもある芳春院の位牌が安置されていたという。

のち徳川家康の関東入府にともなって駿河台(現在の都立工芸高校の周辺)に移り、明暦の大火と江戸大火によって現在の駒込の地に移転した。

明暦3年(1657年)、明暦の大火で江戸本郷元町(現在の文京区本郷一丁目、東京都立工芸高等学校付近)に存在した諏訪山吉祥寺の門前町が焼失した際、江戸幕府は都市計画に基づき同地を大名屋敷として再建することにした。そのため、吉祥寺門前の住人を始めとする居住地・農地を大幅に失った者達に対し、「札野」「牟礼野」と呼ばれた幕府御用の萱場を代地とし、5年期限で扶持米を与えて家屋の建築費用も貸与するという条件で希望者を募った。吉祥寺の浪士の佐藤定右衛門と宮崎甚右衛門が土着の百姓・松井十郎左衛門と協力してこれに応じ、現在の武蔵野市東部を開墾して住人達を移住させた。(Wikipediaより)

円乗寺

円乗寺は、天正年間(1573年〜1592年)円栄によって創建されたと伝えられる。八百屋お七の家がこの寺の檀家であったと伝えられ、境内にはお七の墓がある。寛政年間にお七役で名を馳せた四代目岩井半四郎によって建立された。2019年10月、本堂を建て替え、納骨堂「白山御廟」を開設した。

演歌になったお七物語

激しくも悲しく、炎と散った女の純粋な恋物語として、「八百屋お七」はいくつもの演歌でも歌われています。中でも有名なのは、坂本冬美さんの「夜桜お七」と島津亜矢さんの「お七」でしょうか。

坂本冬美「夜桜お七」(YouTubeリンク)

島津亜矢「お七」(YouTubeリンク)

忠犬ハチ公と上野教授の物語

東京大学農学部にあるハチ公像は、2015年3月8日に設置されました。この銅像は、忠犬ハチ公の没後80年を記念して建てられたもので、ハチ公が主人である上野英三郎博士に喜びながら飛びつく姿を表現しています。この銅像は、上野博士が農学部教授として勤務していたことにちなんで、農学部キャンパス内に設置されました。

銅像の特徴

- ハチ公が上野博士に飛びつき、再会を喜ぶ場面が描かれています。

- 彫刻家植田努氏による制作です。

- 上野博士とハチ公の深い絆を象徴的に表現した温かみのあるデザインとなっています。

銅像の設置場所

- 東京大学農学部の正門近くに設置されています。

- 設置場所は、博士がかつて教鞭をとっていた場所でもあり、東大農学部の歴史や文化を感じさせるスポットとなっています。

背景と意義

- この銅像の設置は、多くの寄付と協力により実現しました。

- ハチ公の忠誠心と博士との絆を象徴するものとして、多くの人々に親しまれています。

- 銅像は観光名所としても注目されており、ハチ公の物語を知る機会を提供しています。

この像は、東京・渋谷駅前の有名なハチ公像と並び、ハチ公の忠誠心の物語を語り継ぐ重要な場所となっています。