11,772 total views, 19 views today

散歩の記録

日時:2025年1月21日(火)

天候:晴れ

行程:目黒・行人坂〜大円寺〜品川〜大森海岸〜鈴ヶ森刑場跡

距離:10.6km

歩数: 3,944歩

カロリー:329kcal

所要時間: 1時間 16分

私の散歩マップ

フォト・エッセイ

今回の「東京散歩」は、「お七・吉三悲恋の道を辿る」の続編(その2)になります。

前回の散歩は、八百屋お七が火事で焼け出されて避難し、そこで出会った寺小姓の吉三郎と恋に落ちた場所(西鶴の浮世草子での設定)である駒込の吉祥寺からスタートし、お七の墓が立てられている白山の円乗寺まで歩きました。

今回は、、お七を弔うために恋人の吉三が出家し、西運上人となって数多くの徳行を治めた大円寺(目黒区)と、お七が火炙りになった鈴ヶ森刑場(大田区)を訪れるウォーキングを計画しました。2つの訪問地間の移動には、JR山手線と京急電車を利用しました。なお、今回の散歩を企画するにあたり、岩橋邦枝さんの著書『『好色五人女 / 堀川波鼓』講談社 (1990)を参考にさせていただきました。

目黒 大円寺

大円寺は、東京都目黒区下目黒一丁目にある天台宗の寺院。山号は松林山。本尊は釈迦如来。大黒天を祀り、元祖山手七福神のひとつとなっています。寛永年間(1624年 - 1644年)湯殿山修験道の行者大海が創建したのに始まると伝えられます。1772年(明和9年)2月に発生した大火(明和の大火・行人坂火事)の火元となった寺であることから、江戸幕府から再建の許可が得られませんでした。江戸時代後期の1848年(嘉永元年)になって薩摩藩主島津斉興の帰依を得て、その菩提寺としてようやく再建されました。

この寺が十七世紀初めに開創されたとき、行者たちが門前の坂を行き来したので「行人坂」の名が生まれたそうです。行人坂に、敷石の道をつくったのは、西運上人という僧でした。また、目黒川の太鼓橋を架けたのも西運上人でした。大円寺の境内には、西運上人の遺徳をしのんで太鼓橋の石材も置かれています。この西運上人は、出家した吉三です。実際には、明王院という寺に入って僧になり、西運と名を改めたのです。西運は、大円寺でお七の菩提を弔って、目黒不動堂と浅草観音堂の間の往復十里(40km)の道を、夜から明け方にかけてカネを叩き念仏を唱えながら歩く「隔夜日参一万日」行でを50年以上かかって達成したといわれています。

大円寺の山門

大円寺の本堂

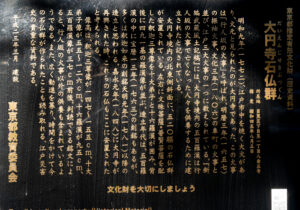

大円寺石仏群

石仏群についての説明

西運(吉三)がお七の菩提を弔うために行人坂と太鼓橋を整備したと記された石碑

お七と吉三を思わせる男女の道祖神

大円寺横の行人坂にある菩薩像

吉三は、お七の非業の死を知って自殺を図りますが、周囲から止められ、お七の菩提を弔うために、剃髪し、出家することになりました。この経緯は、西鶴の「好色五人女」では次のように記されています。

その後、兄分の人も帰ってきて、道理を尽した意見を言ったので、吉三郎は出家することになった。この前髪の散るあわれさを見ては、得度の僧も剃刀を投げ捨て、満開の花が一瞬の嵐で吹き散らされるようで、吉三郎は命はあるものの、思いくらべるとお七の最期よりももっと哀れである。

さて、剃髪してみれば、古今稀なる美僧で、あたら僧になってしまったことを、惜しまぬものはなかった。しかし、総じて恋の果に出家した者は、道心堅固なものである。吉三郎の兄分の人も、故郷の松前に帰り、墨染の衣をまとう身となったということである。さてもさても、男色女色入り乱れての恋であり、あわれな話である。はかないことである。夢である。幻である。(吉行淳之介訳『好色五人女』より)

岩崎邦枝さんは、お七との恋に命をかけ、生涯をお七の弔いに捧げ尽くした吉三の生き方について、こう感想を漏らしています。

お七がもしも、初恋の少年のその後を知ったならば、わたしの目にくるいはなかったわ、と満足げににっこりしたことだろう。

一人の男の人生を変えて、恋に命を落とした少女のためにいわば一生を捧げる道を歩ませたお七は、もって瞑すべしといえるかもしれない。(岩橋邦枝著『好色五人女 / 堀川波鼓』より)

鈴ヶ森刑場跡

鈴ヶ森刑場は、1651年(慶安4年)に品川の海岸沿いに設置されました。江戸幕府の統治が強化される中、犯罪の抑止力として公開処刑が行われる場が必要とされたためです。

鈴ヶ森刑場では、以下のような処刑方法が行われました:

- 火あぶり:火を用いた処刑で、特に重罪に適用。お七はこの方法で処刑されました。

- 磔(はりつけ):罪人を木の柱に縛り付け、見せしめとしました。

- 斬首:首を刎ねる刑罰。

- 獄門:斬首後、首をさらし台に置き、見せしめとする刑。

鈴ヶ森刑場で処刑されたのは、盗賊や殺人犯、反乱者などの重罪人が多かったとされています。一部には、江戸幕府に反抗した思想家や浪人も含まれていました。

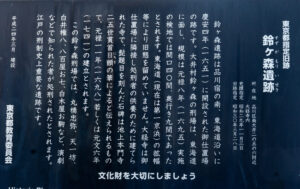

東京都史跡 鈴ヶ森刑場遺跡

鈴ヶ森刑場跡の墓石群

鈴ヶ森刑場遺跡の説明板

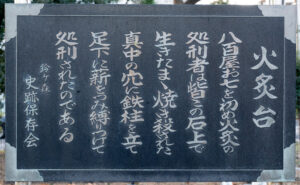

火炙りにされた受刑者が立たされた石

お七が火炙りにされた刑場の石が今も残されてており、花が手向けられていました。最後の場面を想像すると、思わず合掌せずにはいられませんでした。

井原西鶴は、お七の最後の様子を次のように描いています。

この女思ひ込みし事なれば、身のやつるることなくて、毎日ありし昔のごとく、黒髪を結はせて、うるはしき風情、惜しや十七の春の花も散り散りに、ほととぎすまでも惣鳴きに、卵月のはじめつ方、最期ぞとすすめけるに、心中さらにたがはず、「夢幻の中ぞ」と、一念に仏国を願ひける心ざし、さりとては痛はしく・・・・・・

(お七は覚悟が定まっていることなので、軀のやつれることがなく、毎日以前のように黒髪を結い上げて美しい姿を見せた。惜しいことに、花の盛りの十七で散らねばならず、ほととぎすまでその死を悲しんで一斉に鳴き立てる卵月のはじめ、いよいよ最期と覚悟をうながすと、すこしも取乱すことがなかった。人の世は夢幻のようにはかないものと、一心に極楽浄土を願うその心根、まことに痛々しく、死出の旅路のはなむけの花にと咲きおくれの桜を一枝手渡すと、その桜をしみじみ眺めて、

「世の哀れ春ふく風に名を残し、おくれ桜の今日散りし身は」

と辞世をよんだので、聞く人は一層いたましく、その姿を見送っていると、やがて夕暮の鐘が鳴り出した頃、品川のあたりの鈴の森の仕置場で、火刑に処せられた。人間は誰しも煙になることから免れられないものだが、とりわけ可哀相なのはこのお七の最期である。)

(吉行淳之介訳)